|

|

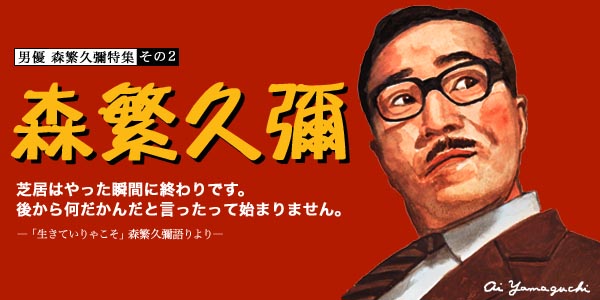

昭和31年ー日本映画史に残る…そして、森繁の代表作となる喜劇が誕生した。それが社長シリーズの記念すべき第一作、千葉泰樹監督作『へそくり社長』である。既に、昭和27年春原政久監督によるサラリーマン喜劇『三等重役』で、手応えを感じていた東宝が、森繁特有のトボケタ演技を活かし、人事課長から社長に…さらに脇役から主役へとダブルで昇格。この作品から社長シリーズ常連の小林桂樹、三木のり平らと毎回お馴染みのドタバタ騒ぎを繰り広げる。大体の設定は自分が作り上げた会社の社長ではなく先代社長の娘と結婚して婿に入ったおかげで社長になったわけで、義理の母には頭が上がらない…不自由な社長っていうところが汗水たらして働くサラリーマンに親しまれたのだろう。社員からも尊敬の念で見られていないのは本人も充分承知しており、開き直ってダメっぷりを堂々と披露しているのが森繁のキャラクターにバッチリ合ったわけだ。同じサラリーマン喜劇でも、植木等のオーバーリアクションとは対象的に淡々とした演技がまた、笑いを誘うのである。わずか3ヵ月後に封切られた『続・へそくり社長』は前作に輪をかけた面白さで、こちらの方が好きだというファンも多い。ちなみに先代社長の未亡人を演じた三好栄子について、こんなエピソードが残されている。ロケ先の旅館で森繁が当時気に入っていた女優の部屋に夜中ソッと忍び込んだら三好の部屋だったらしく、森繁は腰を抜かしてしまったという。社長シリーズも順調に回を重ね、年に3〜4本のハイペースで制作。昭和33年に数多くの社長シリーズを手掛ける松林宗恵監督と初コンビを組む『社長三代記』を発表。珍しく森繁が脇に回り次の社長候補である加藤大介と森繁の社長秘書役の小林桂樹が主役級のサラリーマン人情喜劇であった。 そしてこの年、森繁主演もうひとつの人気シリーズが公開される。豊田四郎監督による『駅前旅館』だ。実際、足掛け24本も作られたシリーズとなるのは続編の『喜劇駅前団地』からで『駅前旅館』は井伏鱒二の原作による文芸映画なのである。上野の旅館に集まる人々を豪華オールスターキャスト(このフレーズも最近は聞かないのが寂しい)で描かれており、華やかなスターの競演を観るだけで楽しかった。2作目以降は“駅前”とオールスターキャストだけを残して完全オリジナルの喜劇となった。久松静児監督の『喜劇駅前飯店』は、全員片言の日本語で全てのセリフをしゃべる中国人役で、かなり悪ノリの作品で終始笑いっぱなしであった。ここからしばらくは、社長シリーズと駅前シリーズの競作が続き、正月とお盆は森繁によって支えられていたと言ってもよいだろう。昭和34年の正月映画には松林監督の名作として名高い『社長太平記』が公開され、下着メーカーで繰り広げられる騒動を戦争時代に生きてきた男の哀愁を交えながら描いた秀作である。また、今回の特集では苦渋の選択で外させてもらったが『社長漫遊記』も社長シリーズ屈指の名作として忘れられない逸品である。一方、豊田四郎が久々にメガホンを取った駅前シリーズ『喜劇駅前百年』も森繁・フランキー堺・伴淳三郎の演技力を最大限に引き出した改作であった。ただ、世間のファンとは対照的に、当の森繁本人は一連の喜劇作品について評価をしていない。「あれは、大した作品じゃありません。だからあまりコメントしたくありません…」と、何ともつれない返事である。これは、三木のり平も同様のコメントしていたが、誰もが代表作として喜劇作品の話しを聞きたがる事に辟易していた…というのが真相かも知れない。 昭和30年、森繁は社長シリーズの間に久松静児監督作『雨情』や木村恵吾監督作『世にも面白い男の一生・桂春団治』、豊田四郎監督作『猫と庄造と二人のをんな』といった文芸作品にコンスタントに主演。よくも、これほどタイプの異なる映画とキャラクターを両立できるものだと感心してしまう。これが、変幻自在俳優たる由縁であるのだが、一本の映画の中でも若者から老人まで何でもこなし、「この人の本当の年齢はいくつなんだろう?」と常々思っていた。それが顕著に現れていたのが、森繁プロの第一作目『地の涯に生きるもの』だ。この森繁プロ…実は、日本で初めての俳優独立プロダクションであり、この作品は東宝と共同で製作するという画期的な作品であった。久松監督によるオホーツクの海に生きる男の人生を現地ロケによって力強く描かれた傑作だ。さすが、森繁の良さをよく理解している久松監督だけあって流氷に閉じ込められた入江の番屋に暮らす森繁演じる老人の孤独感を見事に表現。ラストシーン、猫を助けようとした老人が流氷の海に落ちて死ぬところは、森繁一世一代の気迫に満ちた演技を見せてくれる。また、この作品は森繁の名曲“知床旅情”を生み出すきっかけとなった事でも有名。撮影の合間にロケ地の村人と話した昔話をつらつらと書き連ねて日本を代表する名曲が誕生したのだ。テレビの台頭によって、次第に、日本映画も衰退…プログラムピクチャーの代表格であるサラリーマン喜劇も終焉を迎え、森繁はテレビドラマと舞台に活動の場を見出す。とはいえ、40年以降も本数は減ったとはいえ、素晴らしい映画をコンスタントに発表。豊田監督と再びコンビを組んだ老人の痴呆症を題材とした『恍惚の人』は衝撃を与える作品であった。他にも、高倉健と共演した青函トンネル開通までを描いた森谷司郎監督作『海峡』で演じた信念を貫く一徹な採掘師が忘れられない。体格ががっしりしているからだろうか…『地の涯に生きるもの』と同様、こうした自然を相手にする無骨者が実によく似合う。役柄と同じように演技に対して一切妥協を許さない信念を持っているから、観客にもその迫力が伝わってくるのだ。続く『小説吉田学校』でもご一緒される森谷監督と言えば黒澤明監督のチーフ助監督を長年続けられていたが、黒澤監督は生前「森繁主演で映画を作りたい…」と常々言っていたという。様々な監督と作品を作ってきた森繁が唯一、東宝の監督で作品を残さなかった黒澤監督が森繁相手にどんな作品を撮ったであろうか…?今となっては叶わぬ夢である。

|

|

|

Produced by funano mameo , Illusted by yamaguchi ai

copylight:(c)2006nihoneiga-gekijou |