今回、薬師丸ひろ子を特集するにあたり、彼女の長い女優遍歴からどの作品を選ぶか…正直言ってかなり迷った。 昭和53年秋、角川映画の超大作『野性の証明』のヒロイン長井頼子役に一般公募1224名からオーディションで選ばれた薬師丸ひろ子は、公開を待たずして一躍時の人となった。原作のイメージは8歳から10歳の女の子だったのに対し、彼女は最終候補者の中で最年長の13才…審査が難航する中、プロデューサーの角川春樹は積極的に彼女を推選。この決断が正しかった。「お父さん、こわいよ」というキャッチコピーと共に街中には彼女の顔を全面に配したポスターが貼り出され、テレビスポットで薬師丸ひろ子の顔を見ない日はなかった。角川映画お得意のメディアミックスによる物量作戦で配給収入22億円という数字を叩き出すと共に薬師丸ひろ子ブームなるものがこの年を境にフツフツと燃え始めた。「ブームには大きな三つのステップがあり、ポップ・ステップ・ジャンプの三段跳びである。話題・共感・神化と置き換えてもいい」(角川書店刊「ザ・ブーム」)と述べられているブームの定義に、薬師丸ひろ子は『野性の証明』から角川事務所に在籍していた『Wの悲劇』までピタリと当てはまっていた。

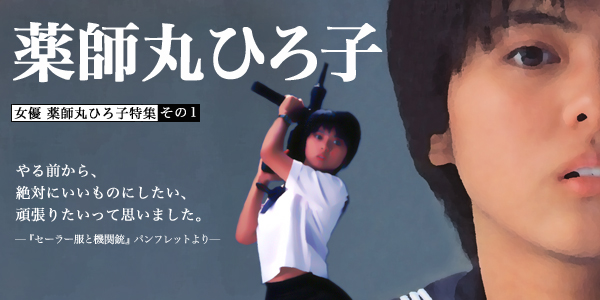

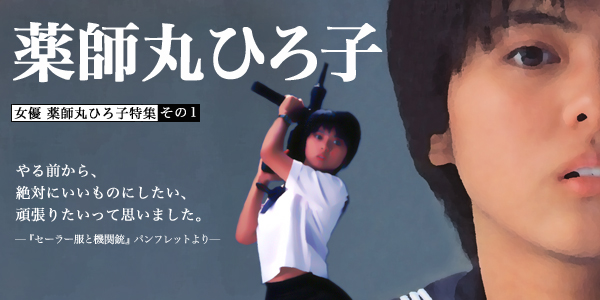

ただし、薬師丸ひろ子の人気は物量宣伝の効果だけに因るものでは勿論ない。『野性の証明』では砲弾が爆発する中をスタント無しで駆け抜け(今では考えられないムチャをさせるものだ)、続く『翔んだカップル』では自転車でゴミ箱に突っ込むといった体を張った演技に感動したのである。後のインタビューで語っていた「何で学校よりも厳しくこんなにしごかれるんだろうか」と当時の相米慎司監督の厳しさを振りかえっていた言葉が象徴的だ。そして『ねらわれた学園』『セーラー服と機関銃』では非現実的な事件の中で翻弄されながらも力強く立ち向かう等身大の高校生を演じ、同世代の中高生から圧倒的な支持を得る。山口百恵が『古都』を最後に引退したのと入れ替わるように現れたアイドル女優…松田聖子のようにアイドルが映画に出るのではなく、薬師丸ひろ子は映画の世界のみに生きるアイドルであり、スクリーンでしか観られない彼女を観るためテレビっ子世代を映画館に呼び戻した。彼女の演技に対するアプローチとテレビのテンポの違いと、彼女自身、映画の道を望んでいた事から、事実、30歳を越えるまでテレビドラマには殆ど出ていない。『ねらわれた学園』の大林宣彦監督はアイドルを主演にする場合の映画演出論として、“虚構で仕組んでドキュメンタリーで撮る”という。つまり、アイドルと呼ばれる年齢の少年少女たちは撮影中でも精神的に育っており、彼らの感情をすくい上げるのが監督のセンスという事だ。それがテレビの拡大版でしかなかった場合、観客はテレビに戻ってしまうと述べる。角川春樹は追従の手を緩めるなく原田知世というアイドルを世に送り出し、薬師丸ひろ子と松田優作の共演が実現した『探偵物語』と『時をかける少女』という角川アイドル二本立てという夢のような興行を打ち、配給収入30億円という驚異的な数字を樹立させた。正に80年代は角川アイドル映画で日本映画界は彩られたと言っても過言ではなかろう。

年に二本のペースで主演作が続き「呼吸も出来ないぐらい缶詰め状態で、自分ではブームが分からなかった」と後に語っていた薬師丸ひろ子だが、確かに女優としてだけではなく主演作の主題歌も歌い、それがことごとくヒットしていたのだから忙しさは半端ではなかったであろう。更に『セーラー服と機関銃』の後、大学受験のため1年半休業を経て玉川大学入学後に『探偵物語』で復帰した時は学業と両立していたのだから驚く。元々、芸能界は『野性の証明』のみ、その後は普通の生活に戻るつもりだったという、ビジョンを持っていた彼女にとって進学は人生設計に組み込まれていたのだろう(その姿勢に当時、感心したのを覚えている)。明らかに復帰してからの薬師丸ひろ子は演技だけではなく表情などから醸し出される雰囲気が変わった。女優というものに対する向き合い方…とでも言うのだろうか?『探偵物語』『メインテーマ』『Wの悲劇』からは変化の理由を年齢と一言で片付けられない何かを感じたのだ。『Wの悲劇』を監督した澤井信一郎も彼女を「たいへんな女の子」と絶賛する。役を演じるにあたって通常、その役柄の女の子がどう見えるか?を考えるところを薬師丸ひろ子は、自分が演じてこれがどう面白いか…という、触発のされ方をすると分析していたのが印象に残る。

薬師丸ひろ子はデビュー以来、同じ監督で映画を撮ったのは相米慎二監督ただ一人(シリーズものの『三丁目の夕日』は除く)である。これは映画女優として育てようという角川事務所の方針もあったと思うが、事務所を離れた20代は、自分の身の丈に合った様々な役をチョイスしていたようだ。髪をショートにしてハードな役に挑んだ『野蛮人のように』(川島透監督)、また、『紳士同盟』(那須博之監督)や『レディ!レディ』(太田圭監督)のようなライトなコメディ、『ダウンタウンヒーロー』(山田洋次監督)や『病院へ行こう』(滝田洋二郎監督)では人間味を前面に出すなど、20代の薬師丸ひろ子は演技に対する彼女自身の合格ラインなるものを模索していたようだ。と、同時にベテランの大御所から当時新進気鋭の若手クリエイターと組み、多岐に渡る役柄に挑戦する事で、敢えて固定化される角川アイドルのイメージを払拭しようとしていたように思われる。そして結婚後二年のブランクを経て映画に復帰した『きらきらひかる』(松岡錠司監督)と『ナースコール』(長崎修一監督)の2作品からは等身大の女性を演じるようになり、演技力に更に磨きをかけた印象を受けた。仮にこの時期を「薬師丸ひろ子第二章」と位置づけさせてもらう。時は、ミニシアターブームの真っ只中…それまではプログラムピクチャーといった色合いの濃かった(つまり、娯楽性の高かった)作品の中でコミカルな役が多かったが、この二作品は映画館の来場者比率が男性から逆転した女性が共感出来る役どころになっている。そこが決定的に結婚前後において薬師丸ひろ子が大きく変わった時期と言えよう。

更に、映画から少し離れて舞台やテレビを中心に活動していた薬師丸ひろ子が再びスクリーンに戻った40歳を迎えた年。『鉄人28号』(冨樫森監督)で演じた正太郎少年のお母さん役で新たな薬師丸ひろ子の一面を我々は見る事となる。シングルマザーで正太郎を育ててきた母を明るく親しみのあるキャラクターに仕上げ、今までのようなコメディエンヌ薬師丸ひろ子とは違う、優しさで包み込む母性的な魅力を全面に打ち出していた。また『レイクサイド マーダーケース』(青山真治監督)、『あおげば尊し』(市川準監督)、『ALWAYS 三丁目の夕日』(山崎貴監督)とお母さん役が続き、子供たちを優しく包み込むような暖かいキャラクターを確立した。一方、テレビでは“木更津キャッツアイ”のサイコな高校教師を演じ、『うた魂』(田中誠監督)では内気な音楽の代行教師(実はかつて路上ライブで伝説の歌姫と呼ばれていた)という更に一皮剥けたコメディエンヌぶりを発揮。主役を張っていた頃とは違う、個性的なバイプレイヤーとして新機軸を作り上げた。病院内の群像劇だった『病院へ行こう』で「自分だけに焦点が当たっていない面白さに惹かれていった」と語るように40歳以降の彼女の演技は肩の力が抜けて実に自然でイイ感じなのだ。

「良い悪いは別として、最後の判断は自分でその映画を精一杯やり終えたかどうか」20歳の頃、そう答えていた薬師丸ひろ子。それから更に10年が経ち、20年以上もの女優生活を振りかえって「この仕事が好きだから、人に望まれるかぎり、たくさんやっていこう」と女優業を楽しめる自分が生まれてきた…と語っていたのが印象に残る。涙を流さずに深い感情を表現する…と薬師丸ひろ子について語った澤井監督。『今度は愛妻家』(行定勲監督)で夫と最後の沖縄旅行になるかも知れないと思った時に、涙を流すのではなく、ふっ…と笑顔を見せて心の奥底に抑え込んでいる悲しみを表現してしまう。これが薬師丸ひろ子のスゴさなのだ。また、平成25年はNHK朝の連続テレビ小説“あまちゃん”でかつてヒロインだった大女優・鈴鹿ひろ美を好演。アイドルに焦点を当てた本作では、角川アイドルの薬師丸ひろ子、90年代のアイドル小泉今日子に加え、同じ時期に大人気を博したロマンポルノ界のアイドル美保純という三人が出演するといったこだわったキャスティングが実に嬉しい取り合わせだった。そして、彼女が演じた鈴鹿ひろ美と主人公・天野アキの関係が、『Wの悲劇』の三田佳子と薬師丸ひろ子と重なり(あきらかに宮藤官九郎の角川アイドルへのオマージュ)どっぷり世代である筆者としては感慨深いものがあった。今もなお、オドロキとトキメキを与えてくれる薬師丸ひろ子は80年代に生きた若者にとって永遠のアイドルである事は間違いない。

アイドルの語源は、ラテン語のidola(イドラ)から来ており、偶像崇拝や信仰・信心・信奉・信条などの対象を可視化した、絵画や彫刻等とされている。アイドルという言葉が日本で最初に使われたのは、昭和39年に公開されたシルヴィー・バルタン主演のフランス映画『アイドルを探せ』であった。とは言え、アイドルが日本で定着するのは、まだまだ先の話し。しばらくは、日本においてアイドルとは、主に外国の芸能人を対象にした呼称であり、日本では一般的にスターと呼ばれ、テレビが普及していない時代、芸能界の主力が映画だった事から、加山雄三、吉永小百合、石原裕次郎たちは青春スターと呼ばれた映画俳優であった。中でも天才子役として銀幕に登場するや、たちまち戦後の日本国民を熱狂させた美空ひばりがアイドルの元祖と言っても良いだろう。当時は映画の公開に合わせて舞台挨拶と歌謡ショーがセットになっている興行形態で、劇場のドアが膨らんで閉まらない程のファンが押し寄せる現象を見せた。昭和40年代も半ばになると、本格的なテレビ時代の到来に伴い、青春スターの呼称からいよいよアイドルという呼び名が一般的となり、テレビの歌謡番組のタイトルにもアイドルという言葉が冠として使われるようになった。やがて、テレビで活躍するアイドルも活動の拠点を再び映画界に移したのは映画会社のスターシステムが崩壊した正にこの時期であった。かつて各映画会社は自前のスターを持っており(日活は石原裕次郎や吉永小百合、東宝は加山雄三、東映は中村(萬屋)錦之助など)所属タレントは他社の作品に出る事は出来ない契約となっていたのだ。そんな新しい時代にホリプロが、いまひとつ伸び悩みを感じていた山口百恵を主役に映画製作の企画を東宝に持ちかけた。昭和49年に公開されるや大ヒットとなった『伊豆の踊子』である。ここにアイドル映画と呼ばれる新しいジャンルが確立されたのだ。その他にも森晶子や桜田淳子も主演作を発表し、新御三家の西城秀樹や郷ひろみ、野口五郎も同時期に映画デビューを果たしているが山口百恵ほどの成功には至らなかった。(桜田淳子の『スプーン一杯の幸せ』や郷ひろみの『悪女伝説』など秀作もあったのだが)評論家の小藤田知永子氏は以前、キネマ旬報で述べていたが、スターを抱えるプロダクションのシステムやビジョンと映画会社側の事情がうまく回転しなかった…のかも知れない。

それから昭和50年代に入り、ますます日本映画の斜陽化が進み、老舗映画会社の倒産や路線変更が相次ぐ中、映画界にも新しい動きが現れる。それが異業種から映画界に参入した角川映画である。『犬神家の一族』『人間の証明』と大ヒットを連発していた独立プロダクションは『野性の証明』で薬師丸ひろ子という原石を発見。引退した山口百恵と入れ替わるように薬師丸ひろ子は瞬く間に社会現象を巻き起こす程の人気を獲得した。更に角川映画は自社のアイドルとして原田知世、渡辺典子らを次々と輩出して第二次アイドル映画ブームを巻き起こす一方でジャニーズやサンミュージックも、たのきんトリオや松田聖子の主演映画を東宝配給で公開。昭和50年代後半の日比谷映画街はアイドル映画で埋め尽くされていた。その時代を反映した興味深いデータがある。昭和56年度の東宝の配収約118億円の内、たのきんトリオ等によるアイドル映画で全配収の三分の一、約35億円を上げているのだ。更に東映は配収約78億円の半分以上の43億円という数字を打ち出している。正にアイドル映画が乱立する日本映画界において従来の日本映画を愛するシネフィルにとって、これらの現象は快く感じていなかったのも事実だ。ますます日本映画離れを加速させた一因が低年齢層を狙ったアイドル映画にあった…というのも否めない事実としてある。ただし、そんな中で誕生した美保純というアイドルの出現は特異な例として特筆したい。にっかつロマンポルノのアイドルとして健康的なエロスを打ち出して、下火になりかけていたピンク映画に再び活性を取り戻したのだ。

正直、日本映画の歴史において、アイドルというジャンルが、どこでどう区切られているのか?明確な定義なんて存在していないのでは?というのが筆者の見解だ。しかし、実際にアイドル映画というものが存在した以上、そこには何らかの理屈があったはずなのだが…。昭和40年代以降、歌謡界で既にアイドルと呼ばれていた山口百恵が主演した映画をアイドル映画と呼ぶのは納得が行くのだが、薬師丸ひろ子や原田知世のように映画女優からスタートした少女たちが何故アイドルと呼ばれたのか?角川映画が所属の女優たちを角川アイドルと名付けて、テレビではなく映画専属のアイドルを作り上げようとしたのでないか…と推測できるのだが。事実、薬師丸ひろ子が事務所を離れてから出演した映画からはアイドルという言葉が消え去っていたではないか。つまり、アイドルとはそのシステムの中で作られていくものであり、正に語源となるイドラの偶像崇拝…なのだ。

薬師丸 ひろ子(やくしまる ひろこ )HIROKO YAKUSHIMARU 本名・薬師丸博子

1964年6月9日〜 東京都港区出身。

区立青山中学2年生だった1977年12月、角川春樹事務所が『野性の証明』のヒロイン・長井頼子役を一般募集し、2,24名の中から選ばれた。一足早く、演技経験を積むため、テレビ朝日“敵か?味方か3対3”にて女優デビュー。この年の10月に公開された『野性の証明』は大ヒットを記録し、劇中のセリフ「お父さん怖いよ…」の宣伝コピーと共に一躍人気を得る。続いて79年のTBS東芝日曜劇場“装いの街”で三田佳子と共演(のちに劇場でも公開された)、80年には人気コミックを相米慎二監督が映画化した『翔んだカップル』で、同級生の男子と同居することになった女子高生・山葉圭を素直に演じて好評を得る。81年には大林宣彦監督のジュブナイルSF『ねらわれた学園』に主演すると人気はうなぎ昇りとなり、ほぼ不動のものとなった。そして、再び相米監督と組んだ『セーラー服と機関銃』では、やくざの組長となった普通の女子高生を体当たりで演じ切り、配給収入22億8千万円の大ヒットとなり、またクライマックスのマシンガンを撃つ場面で言うセリフ「カ・イ・カン」は流行語になった。更に、歌手デビューも果たした映画の主題歌が大ヒットを記録。こうして若手映画女優としてトップの地位を確立した薬師丸ひろこだが、大学入試のために芸能活動を休止。玉川大学英米文学科へ入学したのちに、赤川次郎が彼女のために書き下ろしたオリジナルを根岸吉太郎監督が映画化した『探偵物語』、深作欣二監督による伝奇アクション『里見八犬伝』、森田芳光監督の青春ロードムービー『メイン・テーマ』が相次いで主演作で製作され、いずれもヒットしている。84年12月に公開された澤井信一郎監督『Wの悲劇』では、三田佳子演じる先輩女優のスキャンダルの身代わりになって、世の脚光を浴びる新人舞台女優を熱演。ブルーリボン賞主演女優賞、日本アカデミー賞優秀主演女優賞などを獲得し、女優として高い評価を受けた。翌年、角川春樹事務所から独立して個人事務所を設立。川島透監督のアクション『野蛮人のように』から、滝田洋二郎監督の群像劇『病院へ行こう』など多岐に渡るジャンルに意欲的に出演している。91年、ミュージシャンの玉置浩二と結婚し、2年のブランクを経て、同性愛の夫を持つアルコール依存症の主婦を演じた松岡錠司監督『きらきらひかる』や、長崎俊一監督『ナースコール』で女優業に復帰。その後は、しばらく映画から遠ざかり活動の拠点をテレビに主軸を置くようになる。2002年、宮藤官九郎脚本による『木更津キャッツアイ』で演じた、一風変わった性格の教師・浅田美礼役が評判となり、映画版にも同じ役で出演している。05年からは再び映画に復帰、昭和30年代の東京を舞台とした山崎貴監督の『ALWYAS/三丁目の夕日』など母性あふれれるお母さんという新たなイメージで、日本アカデミー賞助演女優賞など数多くの賞を受賞した。母親役の似合う女優が多かったが、近年ではNHK連続テレビ小説“あまちゃん”で大物女優・鈴鹿ひろ美を好演。まるで『Wの悲劇』で共演した三田佳子の役を彷彿とさせる役どころが話題となった。