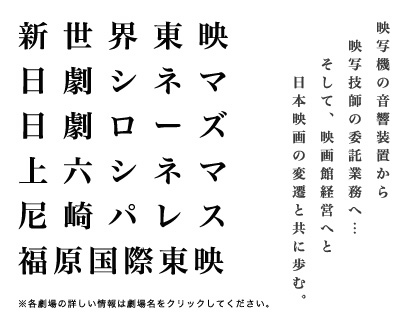

ここから、いよいよ米田氏が本格的に映画に携わる人生が始まったのだ。「映写機が売れたのは日本映画が盛り上がる少し前…どんどん映画館が建つ時分ですわ。一度、映画館が建ったら後は修理とかメンテナンスだけでしょう?正直、いくら手間賃もろうたって、それだけでは食うて行かれへんのです。こんな事やってたらアカンなぁ思うて…」そこで米田氏が目を付けたのが映写技師だった。「あちこちの劇場で映写機のメンテナンスをしていたら、映写技師と自然に顔馴染みになったんです。その頃は映写技師が足りない時代でしたから、これは丁度いいなと思って、映写技師を斡旋・派遣する仕事を始めたんです」こうして映写技師の派遣事業を始めたのは昭和28年頃。最盛期には23人もの映写技師を抱えていたそうだ。「その頃の映写技師言うたら映画館の心臓やったからね。映画館主も映写技師に気を使うから嫌うんですよ。それならばウチに委託した方が気が楽というワケです(笑)」当時は、2台の映写機でフィルムの掛け替えを行っていたため、1館に交代要員も入れて4、5人もの映写技師が必要だったところを米田氏は、同じエリアの映画館を複数の映写技師が掛け持ちすることで効率的に動かしていた。「人が足りないところに助っ人を頼んだりして、どないでも出来たんですよ。私も人が足りん時は映しましたからね。その煩わしさがないだけでも館主さんは助かったって言ってましたよ」大阪万博の時は、それぞれのパビリオンで映像を投影する催しを計画していたため、映写技師が不足してしまい、米田氏が人員の手配を請負ったという。

続けて米田氏は関西で殆ど行われていなかったオールナイト興行に目を付けた。「当時、関西で唯一“梅田日活”がオールナイトをやっていて、学生さんが多く観に来ていたんですよ」その光景を見て、これは流行るのでは?と直感した米田氏は早速、出入りしていた映画館に「深夜に映写機を動かす映写技師を派遣するから、やってみないか?」と話を持ちかけたところ、この興行が当たった。「しばらくは深夜のみ派遣してましたけど、いくつかの映画館からは、夜だけじゃなく昼も面倒見てくれないか?と言われて、京都の“八千代館”なんかは映写だけではなく映画館全般を任されていた時期もあったんですよ。当時、ゴルフ仲間だった東映の常務さんからからも映画館に口利きしてもらってね」もし、東映の封切館で専属の映写技師がオールナイトをすると労働組合があるため高くついてしまう。「その方が安う上がるなぁ…って、言うてましたわ(笑)。それで東映もウチに頼むようになったんです」当時、大阪でオールナイトやっていた映画館には殆ど米田氏の映写技師が入っていたというほどだ。「映画に人が入っていた時代ですわ…」と、当時を振り返る米田氏。「儲かっている時はお付き合いするけど、いつまでもそういうワケには行きませんわな。まず映写機が全自動になってフィルムの掛け替えが必要なくなって、それからですわ…映写技師の仕事が少しずつ減ってきたのは」昭和40年代に入ると日本映画の斜陽化が囁かれるほど入場者が減少。映画館を閉めてボーリング場やパチンコ店に鞍替えすることろも多くなってきた。 |