|

明治17年に大宮駅の前身となる大宮停車場の開業以来、車両工場の拡大と輸送量の拡大に伴う大規模な複線化で、大宮は「鉄道のまち」として発展してきた。現在、大手百貨店や家電量販店が建ち並ぶ西口エリアは、かつては国鉄職員や労働者が暮らす居住地区だったが、昭和44年から区画整理事業がスタート。東北・上越新幹線の開業を経て平成に入ってから大規模な西口駅前再開発事業が行われ、現在では約60万人以上が利用する関東屈指のターミナル駅となった。そんな大宮駅西口を出て東京方面へ向かって5分ほど歩いた場所にシェアハウスとカフェを併設するミニシアター『OttO(オット)』がある。「以前は妻の祖父が所有していた3階建てのアパートだったのですが、区画整理と道路整備で建て替えることになり、義父から、何か出来ないか?と相談されたのが始まりでした」と語ってくれたのは代表の今井健太氏だ。既に進行していた新しい街に対して疑問を抱いていた今井氏は「同じような建物が増えて、人のつながりが切れてしまうのではないか?」と懸念を抱いていた。「そういう場所で影響を与えられるとしたら映画館が良いのでは?と思ったのです」とは言うものの映画館を作るだけでは銀行から簡単に融資を得られるものではない。「僕が銀行に行って映画館を作りたい…と言ってもお金を貸してくれないですよ。特に個人がやる映画館では採算が合わないので見積もりも出せない。そこでシェアハウスの賃貸収入をベースにカフェの売り上げと合わせて映画館を支える仕組みにしました」つまり人の暮らしと経済活動が文化を支えるという社会構造を映画館の中に取り入れたわけだ。「今までのように映画館だけを作っても絶対に上手くいかない。収益機能を興行収入のみに頼らない形にしないと小規模館は成り立ちにくい」と今井氏は述べる。そして映画館がどのように運営され、どういう経済の中で動いているのか?を調べ始めた。 |

設備工事会社の代表で映画館経営に関して素人だったことが、逆に今井氏にとって強みになった。業界に蔓延るルールやしきたりといった先入観に惑わされることなく独自のアプローチで道を切り開いたのだ。色々な企業にメールを送ってリサーチを繰り返す中で『深谷シネマ』の代表・竹石研二氏と出会う。「映画館の作り方を考えると、いくつかの問題点に突き当たりました。それを解決する方法を調べていくうちに、NPOで上映活動をされている竹石さんの存在を知りました。早速、会いに行くと喜んでお話をしていただき、埼玉で開催されたコミュニティシネマ会議に誘ってもらったのです」そこで実感したのは映画館運営の難しさだった。「例えばDCPなど高額な設備を維持する話を聞くと、普通の映画館では成り立たないということ。その点、僕は全くの門外漢なのでゼロから考えることが出来ました」 そこから『OttO』がスタートラインに立つまで6年もの歳月を費やした。設計を手掛けたのは住居系建築物の設計を数多く手掛ける「佐々木善樹建築研究室」だ。「家は育てるもの」という考えを持つ建築家の佐々木氏から『OttO』の建設コンセプトについて「建物は経年の変化で価値が変わってくるが、古くなっていくのではなく価値を積み上げて行くような形にした方が良い」という提案をされた。また、映画館の収支として成り立たせるには「シェアハウスに何軒が必要か?どういう形態の賃貸が良いか?」というディスカッションを何度も重ねた。「更には、映画館というのは何か?ここに映画館が本当に必要なのか?というところまで議論を掘り下げて、抜本的な価値観を共有した上で、それをどうやって形にするか?そんな話し合いを最初の2〜3年間繰り返しました」 こうして、令和7年4月29日、住宅街の中に映画館『OttO』は、シェアハウスとカフェを併設するミニシアターとしてオープンした。「当時の反響は驚くほど良かったです。テレビや雑誌などたくさん取材に来ていただきました。もし映画館だけならばここまで話題にならなかったかも知れません」と振り返る。近隣に住む人たちも最初は「何でこんなところに映画館が?」と思われていたそうだが、今ではベビーカーを引いたお母さんがお子さん連れで来られたり、散歩の途中で外のテラスでお茶をする人も増えてきた。 |

|

|

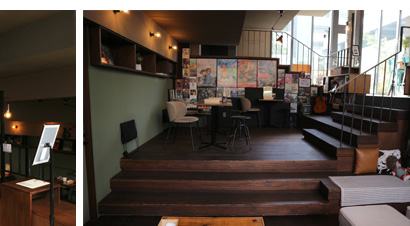

『OttO』は受付を中心に3つのエリアに分かれている。住人専用エレベーターで上がる2階から5階がシェアハウスの居住区、1階と半地下は段差を利用したスキップフロアのカフェ、奥へ進み階段を半2階へ上がったところがシアターだ。構造としてはちょうどカフェの真上がシアターとなっており、カフェ天井の段差は単なるデザインではなくスタジアム形式のシアターの床に当たる部分なのだ。シアター場内はカフェを2メートル近く掘り下げて半地下とすることで天井の高さを確保した。「佐々木さんは狭小地に住宅を作るのを得意とされている人で、この場所も平面積としては大きくないので、高さと段差で広い空間にしてくれたのです」最前列はソファクッションに寝転びながら観賞出来るペアシートが4ブースあり、寝転んで天井を見上げると、その高さから開放的な気分にさせてくれる。後方2階には場内と完全に分離された親子観賞室が設けられており、室内で音量も調整出来るので乳幼児と一緒に(泣き声を気にせず)観賞が可能だ。こうした様々なニーズに対応した場内は47席とは思えない贅沢な観賞空間となっている。 シアターのスクリーンは常設の映画館として世界初となる塗布型(ペイントタイプ)を採用している。通常のスクリーンのようにサウンドホール(スクリーンの後ろに設置するスピーカーの音を通す小さな穴)がないため細部まで鮮明な映像が可能となった。特筆すべきは「BWV Cinema」音響システムだ。これは『109シネマズプレミアム新宿』で坂本龍一が音響監修したシステムで、『OttO』が全国2番目の導入となる。この音響システムを導入する経緯が実にユニーク。かねてから設備の相談に乗ってもらっていた映画館の映像・音響システムのプロフェッショナルであるジーベックスの担当者が、坂本龍一のプライベートスピーカーを全て手掛けているイースタンサウンドファクトリーの佐藤博康CEOと一緒に、まだ工事中の映画館を訪ねて来たのだ。そこで今井氏は「地域に住む子供たちがやって来て映画を観てびっくりしたり、おじいちゃんおばあちゃんがフラッとやって来て映画を観て帰る…そういうことが次の世代に続いていくような場所になればいい」という映画館に対する思いを語ると「是非、この美しいスピーカーを置いて欲しいと、手にしていた図面を見せてくれたのです」建物が完成すると最終の音響調整を佐藤CEO自ら場内の真ん中に座ってスピーカーをひとつひとつ調整。最終的に坂本龍一の〝Ryuichi Sakamoto|Opus〟を上映して決定したそうだ。 ひと通り説明をいただいた後、今井氏から「是非、この音響を体験してみてください。この音響システムで観ないと損です!」と勧められ〝地獄の黙示録 ファイナルカット〟を観賞した。オープン時でさえ、自分から進んで宣伝の類はしなかったという今井氏が言い切られたのだからそのまま帰るわけにはいかない。劇場公開時のプリントマスターからIMAXの技術でデジタルリマスターされたコッポラが自ら最終版と位置付けた作品の音響が果たしてどのように再現されるのか?期待に胸膨らませて席につくと…その効果は映画開始直後すぐに実感出来た。真っ暗な場内で全方位から聴こえてくる音響は、まるで映画館の壁が取っ払われ、映画の中に放り込まれたかのような錯覚に陥ったのだ。その真価が発揮されたのはクライマックスの戦闘シーンは勿論だが、むしろ夜のジャングルで聞こえる虫や鳥の声…もっと言えば、本来は音として意識しない空気の動きといった環境音だった。2階の調整室から場内を見下ろして今井氏は次のように語った。「最初に僕の思い(基本的な理念・概念・価値観とか)をお伝えして、そこからは全てお任せしました。皆さんはそれぞれ技能と技術をベースとした設計哲学があるわけで、そこに素人が介入すると絶対におかしなことになってしまう。だから僕は口出ししない方が良いものが出来るんです」 |

|

カフェで提供されるのは焼きたてのナポリピッツァをメインにランチプレートや手作りマフィンなどデザートも充実。懐かしのクリームソーダとの組み合わせはオススメだ。メニューは料理家で今井氏と長年の友人が担当。上映作品に合わせたメニューも開発されている。取材時には上映中の〝トワイライト・ウォリアーズ〟に登場する叉焼飯を再現したお弁当が販売されていた。カフェは映画を観ない人も利用出来るので、お昼や休憩時間に本棚にある本を読んだり、夜は仕事帰りに仲間と立ち寄ったり…と自由に過ごせる空間となっている。 現在のお客様は子供からお年寄りまで幅広く、最近は若いお客様も増えている。ネット予約に抵抗がある年配の方に対応して電話予約も可能だ。中にはカフェだけを利用するつもりで来た方が映画も観て行かれたり、何をやっているのかも知らず、たまたまやっている映画を「面白そうね〜」とチケットを購入される方もいる。そんな方には簡単に映画の内容を説明すると、帰り際に感想を言ってくれる。「予備知識無く来ることって大事なんですよ。高校生もパッと来て観て帰ったり、たまたまどんなお店なんだろう?って入られて、映画をやっているんだ…と観て往く人もいます」今はだんだん映画館に来る人が減ってミニシアターも閉館が続いていると言われているが「時流の変化に合わせた新しい形態が必要なのだと思います」と今井氏は言う。「映画館に行く人が減っているのなら(語弊があるかも知れませんが)映画好きは放っておいても来てくれるんです。だから来ない人が来てくれるキッカケをどう作るか?を考えるべきだと思います」 作品の選定は田端にあるミニシアター『CINEMA Chupki TABATA』で長年編成をされていたスタッフが担当。上映作品は一部のシネフィルだけを見据えた偏ったアートハウス系だけではなく、全世代に向けてドキュメンタリーから子ども向けアニメやコテコテのアクション映画まで幅広く上映している。上映は1日に4〜5作品掛けており、作品も無造作に並べるのではなく、この作品を観たらこっちの作品も観たくなるような作品同士の紐付けがされるプログラムを組んでいる。「最初に観た映画の疑問に対する答えを提示している作品を選んでいます。そのおかげで、予定していなかったもう1本を観て行かれる方も結構いらっしゃいます」こちらでは会員制度は設けておらず、たくさん映画を観る人には5枚綴り(5,500円なので1枚1,100円)の回数券を販売している。これは買ったその日から使えるので、家族や友だちなど複数で来た時は回数券を購入してシェアされている。「ハシゴをされる方なんか一日で使い切ってしまいますよ」 |

シェアハウスの部屋数は25部屋。入居にあたって18歳以上ならば特に審査はない。宅配BOXやWi-Fi完備などの様々なサービスを利用出来るが、映画好きには月4回まで無料で映画観賞が出来る特典は大きな魅力だ。取材中、受付から「ただいま」という声が聞こえてきた。「今、帰って来たのはここの住人ですよ。シェアハウスの玄関は、お客さんと同じ入口なのです」今井氏が映画館を作ると決めた時、頭の中にあったのが、子どもが映画館に「ただいま」と帰ってくるというイメージだったという。「僕は、住居・映画館・カフェに分けたくなかった。だから空間が混じりやすいシェアハウスにしたのです」と説明する。シアター後方の真裏は、住人が料理や食事をしたり時には交流の場となる共有のリビングになっており、トークイベントやライブで登壇されるゲストの控え室として使われることもある。「ライブ前のミュージシャンがセッティングしている横で住人が魚煮てご飯食べていたりとか…色んな人たちが混在する空間って住人にとっても面白いじゃないですか」映画館という共有空間に住んでいる人がいて、そこを訪れて映画を楽しんで通り過ぎる人がいる。「僕のイメージが色んな人の力で実現したのは本当にありがたいです」ちなみに館名の「OttO」は、当時6歳の息子さんが「お父さん」を「おっ父(おっとう)」と呼んでいたことから「おっとうの映画館」という意味で名付けた。お客さんや住民たちは「おっとう」という場所にやって来る。まさに子供たちが「ただいま」と帰ってくる温もりが感じられる館名ではないか。 オープンから半年が経過して今井氏が改めて思うのは「すごいものが出来ちゃったな…っということです。こうしたプロの人たちが集まってくれたのは、この場の力なのでしょうね。全ての出会いが偶然の集積で、僕一人だったらこんなことは不可能でした」全くの異業種から興行の世界に参入したということも功を奏した。「ある意味、業界のルールに則ってアプローチをしたならば、こんなに素晴らしい映画館は出来なかったと思います」映画館はこうあるべきという既成概念を取っ払って様々な角度から可能性を模索する。『OttO』は新しい映画館作りのエポックメイキングとなるかも知れない。(取材:2025年9月) |

【座席】 47席/『親子観賞室』3席 【音響】BWV Cinema・7.1ch 【住所】埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-345 【電話】048-871-8286

|