|

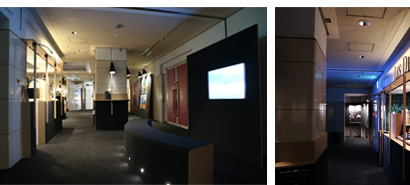

尰嵼丄昐擭偵堦搙偺戝岺帠偑恑峴偟偰偄傞廰扟墂廃曈丅挿擭廰扟偺儔儞僪儅乕僋偲偟偰埑搢揑側懚嵼姶傪曻偭偰偒偨搶媫昐壿揦搶墶揦傕5擭偺嵨寧傪偐偗偰夝懱岺帠偑姰椆偟偨丅慿傞偙偲2023擭…偐偹偰偐傜寁夋偝傟偰偄偨摴尯嶁擇挌栚偵偁傞搶媫昐壿揦杮揦搚抧偺奐敪偑巒傑傝丄椬愙偡傞亀Bunkamura亁傕堦晹巤愝傪彍偒挿婜媥娰偡傞偙偲偲側傝亀Bunkamura儖丒僔僱儅亁傕4寧10擔傛傝媥娰偵擖偭偨丅偦偺2儠寧屻偺6寧16擔丅墂慜偺媨塿嶁壓岎嵎揰偵偁偭偨搶塮偺捈塩娰亀廰扟TOEI亁愓抧偵亀Bunkamura儖丒僔僱儅 廰扟媨壓亁偑僆乕僾儞偟偨丅撪憰僨僓僀儞偼崙撪奜偱偝傑偞傑側寶抸僾儘僕僃僋僩偵実傢偭偰棃偨拞嶳塸擵寶抸愝寁帠柋強偑庤妡偗偨丅亀廰扟TOEI亁偺婎杮峔憿偲摫慄偼偦偺傑傑丄1奒偺憢岥偱僠働僢僩傪峸擖偟偰僄儗儀乕僞乕偱奺僔傾僞乕傊岦偐偆丅斷偑奐偔偲敄摂傝偺僄儞僩儔儞僗偵寑応偺僒僀儞偑弌寎偊偰偔傟傞丅亀Bunkamura儖丒僔僱儅亁偵姷傟恊偟傫偩忢楢偱偁傞昅幰偲偟偰偼丄塭傪儌僠乕僼偲偟偰儘價乕慡懱傪暍偆塭怓偺僔儍僪僂僇乕儁僢僩傗徠柧傪梷偊偨嬻娫墘弌偵偼嬃偒傪塀偣側偐偭偨丅尦乆丄僙儞僞乕奨偺寲殑偐傜棧傟偨摴尯嶁偱丄戝恖偺娤媞偵偲偭偰偺僆傾僔僗偲偟偰崅昳幙側嶌昳傪憲傝懕偗偨儈僯僔傾僞乕偑丄恖捠傝偺寖偟偄廰扟偺偳恀傫拞偵弌偰偔傞偲暦偄偨帪丄乽偳傫側塮夋娰偵側傞偺偩傠偆丠乿偲怱攝偟偨僼傽儞偼寛偟偰彮側偔側偐偭偨偲巚偆丅偨偩塮夋傪娤傞偩偗偑栚揑偱偼側偔丄僙儞僞乕奨偺寲殑偐傜棧傟偨廰扟偺墱嵗晘偵偁傞亀Bunkamura亁偲偄偆応強偐傜丄恖捠傝偺寖偟偄墂慜偵堏傞偙偲偱丄娤媞偑偳偺傛偆側斀墳傪尒偣傞偐偑慡偔偺枹抦悢偩偭偨丅乽偍偭偟傖傞捠傝丄幮撪偱傕偙偙偵堏揮偡傞偵偁偨偭偰怓乆側堄尒偑弌傑偟偨乿偲摉帪傪怳傝曉傞巟攝恖偺壀揷廳怣巵丅挿擭偵榡傝暋崌暥壔巤愝偺拞偵偁傞儈僯僔傾僞乕偲偄偆僀儊乕僕傪掕拝偝偣偨偲偙傠偵丄堦帪揑偲偼尵偊廰扟偺拞怱晹偵偁傞彜嬈巤愝傊偺堏揮偵晄埨梫慺偑偁偭偨偺偼棟夝弌棃傞丅 |

|

偲偙傠偑崱傑偱偺亀Bunkamura儖丒僔僱儅亁偐傜栚愭傪彮偟曄偊傞偙偲偱巚傢偸壔妛斀墳偑昞傟偨丅崱夞偺堏揮傪婡偵慡懱偺僀儊乕僕偼堦怴偝傟僇僕儏傾儖側嬻娫偵惗傑傟曄傢偭偨丅僄儗儀乕僞乕傪崀傝偰儘價乕偵栚傪岦偗傞偲丄備偭偔傝夞揮偡傞僠儔僔偺僞儚乕偑徠柧偵晜偐傃忋偑傞丅崱傗亀Bunkamura儖丒僔僱儅 廰扟媨壓亁偺儔儞僪儅乕僋偩丅慡懱偵徠柧傪棊偲偟偨堿闳乮偄傫偊偄乯嬻娫偺偲偙傠偳偙傠偵僗億僢僩傪摉偰偰僒僀儞傗僨傿僗僾儗僀傪晜偐傃忋偑傜偣傞丅媡偵岝偑摉偨偭偰偄側偄売強偵埮偩傑傝傪嶌傞偙偲偵傛傝栚偵尒偊側偄墱峴偒傪棃娰幰偵憐憸偝偣傞岠壥傪惗傒弌偟偰偄傞丅偦偟偰彴偵晘偄偰偄傞僔儍僪僂僇乕儁僢僩偲摨偠慺嵽傪媥宔儀儞僠傗儔儞僾僔僃乕僪偵傕梡偄傞偙偲偱悽奅娤傪摑堦偟偨丅偙偆偡傞偙偲偱戝婯柾側岺帠傪峴傢側偔偰傕嵪傓傛偆偵岺晇偑巤偝傟偰偄傞丅尵梩傪慖偽偢偵尵偊偽…嵟彫尷偺僐僗僩偱丄廰扟媨壓側傜偱偼偺怴偟偄亀Bunkamura儖丒僔僱儅亁僽儔儞僪傪憂弌偟偰傒偣偨傛偆偵姶偠傜傟傞丅 傑偨丄傛傝庒偄恖偵岦偗偨嶌昳傕傛傝愊嬌揑偵庢傝擖傟傞傛偆偵側偭偨丅拞偱傕昅幰偑拲栚偟偨偺偼丄堏揮偟偰3儠寧屻偵奐嵜偝傟偨儚乕僫乕丒僽儔僓乕僗憂棫100廃擭婰擮偺婇夋噣35儈儕偱慼傞 儚乕僫乕僼傿儖儉僐儗僋僔儑儞噥偩偭偨丅摿廤忋塮偼亀Bunkamura儖丒僔僱儅亁柤暔偱偁偭偨偑丄傑偝偐偙偙偺僗僋儕乕儞偱僋儕儞僩丒僀乕僗僩僂僢僪傗僗僥傿乕僽丒儅僢僋僀乕儞偺塮夋傪娤傞擔偑棃傛偆偲偼…丅噣僟乕僥傿僴儕乕噥傗噣僽儕僢僩噥側偳儚乕僫乕偺僸僢僩嶌15杮傪僼傿儖儉忋塮偟偨偺偩丅憗乆偵崱傑偱偺僀儊乕僕傪偄偲傕娙扨偵暍偟偨婇夋偩偭偨偺偱偝偡偑偵嬃偐偝傟偨丅偙傟傎偳巚偄愗偭偨婇夋傪幚尰偝偣偨偺偼丄僾儘僌儔儈儞僌僾儘僨儏乕僒乕偲偟偰挿擭斣慻曇惉偵柋傔傜傟偰偒偨拞懞桼婭巕偝傫偵埶傞偲偙傠偑戝偒偄丅偙偺婇夋偼亀Bunkamura儖丒僔僱儅亁偐傜35儈儕僼傿儖儉塮幨婡傪帩偭偰棃偨偐傜偙偦幚尰偟偨傕偺偱乽傾僫儘僌偐傜僨僕僞儖傑偱乿暆峀偔懳墳弌棃傞偙偲傪寑応偺栚嬍偲偟偰亀Bunkamura儖丒僔僱儅亁偵棃偨偙偲偑側偄恖偨偪傊偺戝偒側傾僺乕儖偵偮側偑偭偨丅 |

|

|

乽偙傟傑偱偁傑傝傗偭偰偙側偐偭偨丄偙偺傛偆側摿廤忋塮婇夋傗庒偄恖偵岦偗偨忋塮嶌昳傪愊嬌揑偵庢傝擖傟傞傛偆偵側偭偨偺偼丄廰扟墂慜偲偄偆応強暱傕戝偒偄偱偡丅崱屻傕婡夛偑偁傟偽僼傿儖儉忋塮傕懕偗偰峴偒偨偄偱偡偹乿挿擭丄暋崌暥壔巤愝偺拞偵偁傞儈僯僔傾僞乕偲偟偰丄傾乕僩丒墘寑丒僶儗僄丒僆儁儔丒僋儔僔僢僋側偳嵟崅曯偺寍弍偲楢摦偟偰亀Bunkamura儖丒僔僱儅亁側傜偱偼偺嶌昳傪採嫙偟偰棃偨偑乽偦偺応強偐傜棧傟傞偙偲偱嶌昳偺慖傃曽偵傕帺桼搙偑憹偟偨晹暘傕偁傝傑偡乿偲壀揷巵偼弎傋傞丅偩偐傜偲偄偭偰亀Bunkamura儖丒僔僱儅亁偱僆乕僾儞偐傜偍媞條偲嫟偵堢傫偱偒偨塮夋娰偺杮棳偼曄傢傜側偄丅偙偗傜棊偲偟偼儈儏乕僕僇儖塮夋摿廤偲儅僊乕丒僠儍儞 儗僩儘僗儁僋僥傿僽丄埲崀偼奺塮夋嵳偱崅偄昡壙傪摼偨嶌昳偑懕偄偨丅嵟弶偼條巕傪尒偰偄偨忢楢媞傕埨怱偟偨偺偐彮偟偢偮栠偭偰偒偨丅僗僞僢僼偺嶰岲桼婓巕偝傫偼嶌昳偺暆偑峀偑偭偨偙偲傊偺庤墳偊傪姶偠偰偄傞偲偄偆丅2021擭枛偵偼亀Bunkamura儖丒僔僱儅亁弶偺朚夋嶌昳偲偟偰郷岥棾夘娔撀偺噣嬼慠偲憐憸噥偺忋塮傪峴偭偨丅乽摿偵擔杮塮夋偼傗傜側偄…偲偄偆偙偩傢傝偑偁偭偨傢偗偱偼側偐偭偨偱偡偑丄偙傟傑偱忋塮偺婡夛偑偁傝傑偣傫偱偟偨乿弶偺朚夋嫽峴偼戝惉岟傪擺傔丄傑偩僐儘僫傕廂懇偟偰偄側偐偭偨帪婜偵傕娭傢傜偢丄栺敿擭傕偺儘儞僌儔儞嫽峴偲側偭偨丅偦偙偐傜攝媼夛幮偐傜傕廬棃偵偼側偐偭偨嶌昳偺僆僼傽乕傕憹偊丄堏揮屻傕郷岥棾夘娔撀偺怴嶌噣埆偼懚嵼偟側偄噥傗嶳拞辎巕娔撀偺噣僫儈價傾偺嵒敊噥丄抍捤桞変娔撀偺挿曇僨價儏乕嶌噣尒偼傜偟悽戙噥丄僪僉儏儊儞僞儕乕嶌壠丒嵅摗恀儗僩儘僗儁僋僥傿僽側偳擔杮塮夋傪懡偔庢傝忋偘傞傛偆偵側偭偨丅庒偄悽戙偑傛傝昿斏偵懌傪塣傫偱偔傟傞傛偆偵側偭偨尰忬偵乽巹偨偪偼崱夞堏揮偟偨廰扟媨壓傪偝傑偞傑側挧愴偑弌棃傞応強偲懆偊偰偍傝丄噣偙傫側偙偲傪傗偭偨傜偍媞條偼偳偆庴偗巭傔偰偔偩偝傞偩傠偆丠噥偲偄偆偺傪帋峴嶖岆偡傞婜娫偲峫偊偰偄傑偡乿 |

亀Bunkamura儖丒僔僱儅 廰扟媨壓亁偼僆乕僾儞偐傜2擭偁傑傝偑宱偭偨丅乽偙偺婜娫偍媞條偐傜怓乆側偛堄尒傪偄偨偩偒傑偟偨乿偲偄偆壀揷巵丅偍媞條偐傜崅偄昡壙傪摼偰偄傞応撪偵娭偟偰偼丄2014擭偵儕僯儏乕傾儖偝傟偨亀廰扟TOEI亁偺傑傑偩偐傜娤傗偡偝偲嵗傝怱抧偼愜傝巻晅丅揤堜偑崅偔媞惾偵崅掅嵎偑偁傞偨傔慜楍偺摢偑幾杺偵側傜側偔偰僀僀偲偄偆惡偑懡偄丅乽妋偐偵Bunkamura儖丒僔僱儅偺応撪偼抜嵎偑彮側偔娤偵偔偐偭偨偲偛巜揈傪偄偨偩偄偰偄傑偟偨乿偙偆偟偨僴乕僪柺偼傕偪傠傫丄怴偟偄媞憌偲忋塮嶌昳偵娭偟偰丄懡偔偺抦尒傪摼傞偙偲偑弌棃偨丅嵟嬤傕儘僶乕僩丒儗僢僪僼僅乕僪偺捛搲偲偟偰噣捛壇噥偲噣儕僶乕丒儔儞僘丒僗儖乕丒僀僢僩噥偺4K忋塮傪峴偄榁庒抝彈慡悽戙偺偍媞條偑棃応偟偨丅崱傪惗偒傞偍媞條偼壗傪媮傔偰偄傞偺偐丠乽崱屻偵偮側偑傞偙偲傪峫偊側偔偰偼側傜側偄偱偡偹乿偲壀揷巵偼懕偗傞丅乽廰扟媨壓偱峴偭偨僠儍儗儞僕偺拞偱丄僀僀傕偺傪Bunkamura儖丒僔僱儅偵帩偭偰偄偔丅偩偐傜崱夞偺媥娰偼偁傞堄枴僠儍儞僗偩偭偨偲尵偊傞偺偐傕抦傟傑偣傫乿偙偙偱妉摼偟偨怴偟偄偍媞條傪楢傟棫偭偰亀Bunkamura亁偵婣偭偨帪丄亀Bunkamura儖丒僔僱儅亁偑偳偺傛偆偵曄傢傞偺偐偑妝偟傒偩丅乮庢嵽丗2025擭9寧乯 亂嵗惾亃 亀7F亁268惾乛亀9F亁187惾丂亂壒嬁亃SRD丒7.1ch |

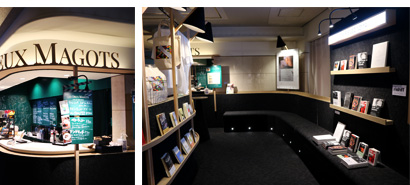

亀Bunkamura儖丒僔僱儅 廰扟媨壓亁偺儘價乕偵偼亀Bunkamura亁偵偁偭偨亀僪僁 儅僑 僷儕亁偑婥寉偵棙梡偟傗偡偄僗僞僀儖偱塩嬈傪嵞奐偟偰偄傞丅僷儕偵偁傞榁曑僇僼僃偺揱摑傪宲彸偟偨亀僪僁 儅僑 僷儕亁偼塮夋偺懸偪帪娫傗娤徿偟側偑傜庤寉偵妝偟傔傞彫偝側僗僞儞僪僇僼僃亀僪僁 儅僑 僷儕 僾僠僇僼僃亁偲偟偰僆乕僾儞丅恖婥偺僗僀乕僣乽僞儖僩僞僞儞乿偼彫偝側僒僀僘偵儕僯儏乕傾儖偝傟偰500墌乮惻崬乯偲偄偆偍庤崰壙奿偱採嫙丅懠偵傕婫愡偺儊僯儏乕傗忋塮嶌昳偺僀儊乕僕偵崌傢偣偨僆儕僕僫儖儊僯儏乕側偳慡偰応撪偵帩偪崬傒偑壜擻偩丅僔僱儅晹栧偲堸怘晹栧偑摨偠僠乕儉側偺偱帋幨偱娤偨嶌昳偺僀儊乕僕傪朿傜傑偣偰奐敪偟偰偄傞儊僯儏乕偼偳傟傕愨昳丅偦傟傕偦偺偼偢亀僪僁 儅僑 僷儕亁偱摥偄偰偄偨僗僞僢僼偑嶌偭偰偄傞偺偱丄枅夞庯岦偺嬅偭偨僪儕儞僋傪採嫙偟偰偄傞偲帺晧偡傞丅偪側傒偵崱壞忋塮偺噣僷儖僥僲儁 僫億儕偺曮愇噥偲僞僀傾僢僾偟偨僆儕僕僫儖僪儕儞僋偼枴傕嵤傝傕塮夋偺僀儊乕僕捠傝偺堩昳偩偭偨丅偦偟偰傕偆傂偲偮儘價乕偱栚傪堷偔偺偼丄條乆側彂愋偑暲傇僽僢僋僗僩傾偺僐乕僫乕偩丅傾乕僩僔儑僢僾亀NADiff亁偵傛偭偰摿暿側僉儏儗乕僔儑儞偑側偝傟偨傕偺偱丄忋塮嶌昳偺娭楢彂愋傪拞怱偲偟偨僆僗僗儊傪掕婜揑偵擖傟懼偊偰斕攧偟偰偄傞丅師夞嶌偑寛傑偭偨傜寑応僗僞僢僼偲亀NADiff亁偱慖彂傪峴偄丄彂愋偼扞偩偗偱偼側偔儀儞僠偵愝偗偨僗儁乕僗偵僨傿僗僾儗僀偝傟偰偄傞偺偱懸偪帪娫偵庤傪怢偽偟偰撉傑傟傞恖傕懡偄丅乽栜榑丄塮夋傪娤偰傕傜偆偺偑儊僀儞偱偡偑塮夋偺懸偪帪娫偵杮傗僇僼僃側偳塮夋娰慡懱傪妝傫偱傕傜偊傞嶌傝偵偟傑偟偨乿

|

|