|

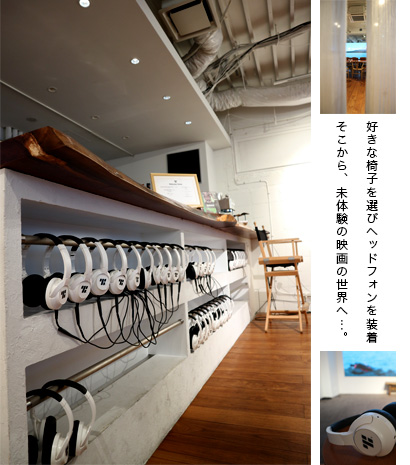

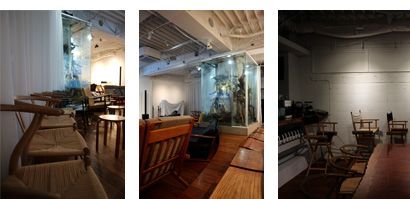

搶媫搶墶慄偺戙姱嶳墂傪崀傝偰戙姱嶳捠傝傪墡妝挰偵岦偐偭偰丄屄惈堨傟傞彫偝側偍揦偑尙傪楢偹傞200儊乕僩儖傎偳偺嶁傪壓偭偰峴偔丅恖婥偺僄儕傾偵傕娭傢傜偢丄恖捠傝偑懡偔側偄捠傝偼偄偮朘傟偰傕儂僢偲偝偣傜傟傞丅壗傛傝廰扟偐傜15暘傎偳曕偄偨偩偗偱丄偁偺寲憶傪敳偗偰備偭偔傝夁偛偣傞偺偩偐傜丄備偲傝偑偁傟偽懌傪墑偽偡傋偒偩丅偦傫側戙姱嶳傪乽搶嫗偺側偐偱堦斣僷儕偺奨偵帡偰偄傞乿偲偄偆恖偑偄傞丅偐偮偰丄梒彮婜傪僷儕偺僶僗僥傿乕儐偱夁偛偟偨屲廫棐憇懢榊巵偩丅帺戭偑偁傞傾僷儖僩儅儞偺侾奒偵偼彫偝側塮夋娰乮壗偲傕慉傑偟偄僔僠儏僄乕僔儑儞偩乯偑偁傝丄偍晝條偵傛偔楢傟偰峴偭偰傕傜偭偨偦偆偩丅偦偺塮夋娰偵廤傑傞恖偨偪偼尵梩傕暥壔傕堎側傞條乆側崙愋偱丄媥宔帪娫偵偼偦傫側偍媞偝傫摨巑偑偍偟傖傋傝傪妝偟傓宔偄偺応偩偭偨偲偄偆丅偦偺偍偐偘偱朙偐側姶惈偑杹偐傟偨屲廫棐巵丅婣崙偟偰偐傜傕乽偦傫側塮夋娰傪嶌傝偨偄乿偲書偒懕偗偨巚偄偼傗偑偰尰幚偲側偭偨丅偦傟偑丄2021擭6寧1擔偵僆乕僾儞偟偨亀僔傾僞乕僊儖僪戙姱嶳亁偱偁傞丅偙偙偵偼捠忢偺塮夋娰偵偁傞僇僢僾儂儖僟乕晅偒偺嵗惾傕柍偗傟偽丄儘價乕偲応撪傪妘偰傞杊壒暻傕懚嵼偟側偄丅僈儔僗斷偺岦偙偆偵妡偐傞敀偄僇乕僥儞傪偔偖傞偲丄儂儚僀僄偐傜僗僋儕乕儞傑偱僼儖僆乕僾儞偺嬻娫偑峀偑傞丅偦偆丄偦傕偦傕偙偺塮夋娰偵偼儘價乕偲偐応撪偲偄偆奣擮偼懚嵼偟側偄偺偩丅 巹偨偪偑峴偔僔僱僐儞傗儈僯僔傾僞乕偲寛掕揑偵堎側傞偺偼丄僗僺乕僇乕偑柍偄偲偄偆偲偙傠偩丅偦傟偑僿僢僪僼僅儞僔僗僥儉偱塮夋偺悽奅偵杤擖偡傞亀僒僀儗儞僩僔傾僞乕亁偩丅僔僗僥儉偺奐敪丒塣梡傪峴側偆偺偼屲廫棐巵偑戙昞傪柋傔傞乮姅乯THEATER GUILD丅夛幮偑愝棫偝傟偨偺偼亀僒僀儗儞僩僔傾僞乕亁偺媄弍摿嫋偑庢傟偨僆乕僾儞偐傜3擭慜偵慿傞丅塮夋娰傪朘傟偨嵺丄傑偢擖岥偺僇僂儞僞乕偱丄梊傔僀儞僞乕僱僢僩偱峸擖偟偰偍偄偨僠働僢僩偲堦弿偵僿僢僪僼僅儞傪庴偗庢傞丅僼儘乕儕儞僌偺娰撪偵抲偐傟偨戝彫條乆側堉巕偵崢傪壓傠偟偰傒偰岲傒偺応強傪妋曐偡傞丅慡惾帺桼側偺偱弶傔偰偺恖偼梋桾傪帩偭偰擖応偟偰丄帺暘偵偁偭偨堉巕傪怓乆帋偟偰傒傞偙偲傪偍姪傔偡傞丅惓柺偺暻偵愝抲偝傟偨僗僋儕乕儞偼丄僒僀僘3m×5m偺摿拲4K LED僗僋儕乕儞側偺偱丄偳偺応強偐傜傕娤傗偡偔攝抲偝傟偰偄傞丅偄傛偄傛嵗傞応強偑寛傑偭偨傜僿僢僪僼僅儞傪憰拝偟偰憖嶌曽朄傪妋擣丅儃儕儏乕儉偺僐儞僩儘乕儔乕偼僿僢僪僼僅儞偺帹摉偰晹暘偵偁傞偺偱丄塮夋傪娤側偑傜帺暘偺岲傒偺壒検偵挷愡偡傞偙偲偑弌棃傞丅偨偩偟忋塮偑巒傑偭偨傜埫偄拞丄庤扵傝偱壒検傪挷惍偟側偔偰偼側傜側偄偺偱柧傞偄撪偵妋擣偡傞偺偑廳梫側億僀儞僩偩丅弨旛偑弌棃偨傜僇僂儞僞乕偱僪儕儞僋傪峸擖偟偰丄拞墰偵偁傞戝偒側堦枃斅偺儊僀儞僥乕僽儖偱懸偪帪娫傪夁偛偡偺傕椙偄丅 |

|

憐掕偝傟傞柾曧儕僗僋側偳偺妋擣偐傜巒傔偰丄摿嫋偑庢傟偰偐傜傛偆傗偔拝庤偵帄偭偨偨傔丄慡偰偺弨旛偑懙偭偨偺偼僐儘僫偑栆埿傪怳傞偭偰偄偨帪婜丅摉弶偺寁夋偐傜曄峏傪梋媀側偔偝傟偨傕偺偺亀僒僀儗儞僩僔傾僞乕亁偼悽娫偺拲栚傪戝偒偔廤傔偨丅乽偙偙偼懡偔偺婇嬈偵僔僗僥儉傪擣抦偟偰傕傜偆傾儞僥僫僔儑僢僾偺栶栚傪扴偭偰偄傞偺偱丄偙偙傪嫆揰偵亀僒僀儗儞僩僔傾僞乕亁傪憹傗偟偰偄偒偨偄乿偲揥朷傪弎傋傞丅傑偨僐儘僫壭偲偄偆媡嫬偱偺僆乕僾儞偼丄堄奜側暃嶻暔傪傕偨傜偟偨丅寑応偺暵嵔揑側嬻娫偑栤戣帇偝傟偰偄偨拞丄僿僢僪僼僅儞偲偄偆摿惈傪妶偐偟偰擖岥傗憢傪奐偗偰忋塮偟偨偺偩丅乽尦乆傾僷儗儖僔儑僢僾傪嫃敳偒偱庁傝偰杊壒岺帠傪偡傞偙偲側偔夵憰偟傑偟偨丅偩偐傜暻柺偺姺婥憢傪慡奐偵偟偰忋塮偱偒偨偺偱偡丅傑偝偐偙偆偄偆宍偱岠壥傪幚徹偡傞偲偼憐憸偟偰偄傑偣傫偱偟偨乿 屲廫棐巵偵偲偭偰丄偙偺帠嬈偼婲嬈壠偲偟偰偼擇偮栚偺僠儍儗儞僕偱丄嵟弶偼塮夋偺僠働僢僩僔僗僥儉噣僪儕僷僗噥傪奐敪偟偰惉岟偵摫偄偨丅噣僪儕僷僗噥偲偼僀儞僞乕僱僢僩忋偱5枩嶌昳傪挻偊傞柤嶌塮夋偺僨乕僞儀乕僗偐傜儕僋僄僗僩傪峴偄丄忋埵偵儔儞僉儞僌偝傟偨岓曗嶌偐傜僠働僢僩斕攧偑奐巒偝傟丄掕堳偵払偡傟偽塮夋娰偱偺忋塮偑幚尰偡傞偲偄偆儐乕僓乕嶲壛宆偺斕攧僔僗僥儉偩丅嶌昳慖掕傪寑応偵埾偹傞偺偱偼側偔丄娤偨偄嶌昳偼帺暘偨偪偺惡偱幚尰偡傞偲偄偆墳墖僗僞僀儖偱懡偔偺僔僱僐儞偱摫擖丅尰嵼偺弴埵傗搳昜悢偑昞帵偝傟傞偺偱僎乕儉姶妎偱悇堏傪尒庣傞偙偲偑弌棃傞偺偑妝偟偄丅乽偙傟傪嶌偭偨帪偵怴偟偄塮夋娰偺嶌傝曽偵嫽枴傪帩偪巒傔偨偺偱偡乿偦偙偱屲廫棐巵偼塮夋娰偺婎杮峔憿偑幚偼愄偐傜壗傕曄傢偭偰偄側偄偲偄偆揰偵拝栚偟偰師偺僠儍儗儞僕傊偲恑傓丅 |

2013擭偵噣僪儕僷僗噥傪忳搉偟偨屲廫棐巵偼丄偦傟偐傜僿僢僪僼僅儞偺奐敪偲塮夋娰偺愝棫偵岦偗偰摦偒巒傔偨丅乽廃傝傪尒搉偟偨傜悽偺拞偵偼偦偆偄偆塮夋娰偑柍偐偭偨偺偱丄奐敪偐傜巒傔傑偟偨乿傑偢帺暘偨偪偑愝寁偟偨僿僢僪僼僅儞偲憲怣婡傪恾柺捠傝偵嶌偭偰偔傟傞岺応扵偟偐傜巒傔偨丅奐敪偐傜愝寁丄摿嫋偺庢摼傑偱妡偐偭偨婜娫偼栺2擭傪旓傗偟偨丅僐儘僫偲偄偆憐掕奜偺帠懺偑婲偒偨傕偺偺塮夋娰偺棫偪忋偘偵憜偓偮偗偨丅尰嵼傕僿僢僪僼僅儞偺僶乕僕儑儞傾僢僾偼恑峴偟偰偍傝丄庢嵽偺擔傕怴偟偄帋嶌昳偺懪偪崌傢偣傪偝傟偰偄偨丅応撪偺僨僓僀儞偼扤傕偑帺桼偵偔偮傠偘傞傛偆儕價儞僌儖乕儉傪僐儞僙僾僩偵愝寁偝傟偰偍傝丄搒夛偺寲憶偐傜彮偟棧傟偨塀傟偨壠揑側僀儊乕僕偩丅僿僢僪僼僅儞傪憰拝偟偨傑傑娰撪傪帺桼偵堏摦偑壜擻側偺偱僶乕僇僂儞僞乕偱僪儕儞僋傪峸擖弌棃傞丅偦偺庤寉偝偐傜乽懠偺寑応傛傝傕僪儕儞僋傪傛偔峸擖偟偰偄傞…偲偍媞條偐傜偍惡傪偄偨偩偄偰偄傑偡乿偲巟攝恖偺怴懞彶孾巵偼弎傋傞丅 忋塮嶌昳偵偮偄偰偼僕儍儞儖偵偙偩傢偭偰偍傜偢丄壒妝塮夋偼栜榑偺偙偲丄恖娫僪儔儅偐傜傾僋僔儑儞傗儂儔乕側偳暆峀偄丅尰嵼偺偲偙傠偼懡偔偺恖偨偪偵丄僿僢僪僼僅儞偺椙偝傪懱姶偟偰峀偔擣抦偟偰傕傜偆偺偑廳梫偱偁傞偨傔丄姼偊偰嶌昳傪慖傫偱偼偄側偄丅偦傟偼媡偵尵偊偽丄偳傫側嶌昳傪帩偭偰偒偰傕杤擖姶傪懱姶弌棃傞帺怣偑偁傞偐傜偩丅傓偟傠怓乆側嶌昳傪挳偒斾傋偰丄椙偝傪抦偭偰傕傜偆偙偲偑戝帠偩偲偄偆丅帠幚丄堦搙偙偺僿僢僪僼僅儞傪懱尡偟偰傕傜偊偽丄壒偑僗僩儗乕僩偵摢偺拞偵擖偭偰棃偰丄塮夋偺拞偵杤擖偡傞偲偄偆昞尰偺堄枴偑棟夝弌棃傞偼偢偩丅僆乕僾僯儞僌忋塮嶌昳偱偼丄僼傽儞僞僕乕偐傜僪僉儏儊儞僞儕乕側偳丄條乆側壒偺挳偐偣曽傪昞尰偟偨塮夋偑儔僀儞僫僢僾偝傟偰偄偨丅嵟嬤忋塮偝傟偨壒妝僪僉儏儊儞僞儕乕噣偡偽傜偟偒塮夋壒妝偨偪噥偺傛偆側僆乕働僗僩儔傪挳偐偣傞塮夋偙偦埿椡傪敪婗偡傞傕偺偩偲巚偭偰偄偨傜丄傓偟傠噣傾丒僑乕僗僩丒僗僩乕儕乕噥偺傛偆側晽傗悈偺壒偲偄偭偨旝偐側娐嫬壒偵偙偦丄僿僢僪僼僅儞傪捠偡偙偲偱壒偵朙偐側昞忣偑壛偊傜傟偰偄偨偺偩丅幚嵺丄偍媞條偺拞偼懠娰偱娤偨塮夋傪偙偙偱娤捈偡偲偄偆曽傕懡偔乽懠娰偱偼暦偙偊側偐偭偨壒偑暦偙偊傞乿偲崅偄昡壙傪摼偰偄傞丅乽婎杮揑偵偼偳偺僕儍儞儖偱傕崌偄傑偡傛丅壒妝塮夋偼栜榑偱偡偑丄僿僢僪僼僅儞塮偊偡傞塮夋偼偨偔偝傫偁傞偲巚偆偺偱丄偙傟偐傜傕僿僢僪僼僅儞偲嶌昳偺憡惈偵偮偄偰捛媮傪懕偗偨偄偲巚偄傑偡乿 |

昐擭埲忋曄傢偭偰偄側偐偭偨塮夋娰偺婎杮峔憿偵僿僢僪僼僅儞傪憰拝偝偣傞偙偲偱塮夋偵帺桼傪梌偊偨亀僒僀儗儞僩僔傾僞乕亁僔僗僥儉丅亀僔傾僞乕僊儖僪戙姱嶳亁偱偼塮夋偵尷傜偢壒妝儔僀僽側偳條乆側僀儀儞僩傪孞傝弌偟偰偒偨丅乽偙偙偼怓乆側幚尡傪偡傞応偵偟偨偄偲巚偭偰偄傑偡丅塮夋偺忋塮偩偗偱偼側偔丄栭偵偼儈儏乕僕僢僋僶乕偲偟偰壒妝偲偍庰傪妝偟傓応偵側偭偰偄傞傫偱偡傛乿嵟嬤傕僀儞僞乕僱僢僩偱偺妶摦傪拞怱偲偟偨傾乕僥傿僗僩偺儔僀僽價儏乕僀儞僌傪峴偭偨傝丄僠僃儘偺儔僀僽傕奐嵜偟偰偄傞丅傑偨寑応偩偗偵棷傔偢媨壓岞墘偺僀儀儞僩偱忋塮夛傪奐嵜丅乽偙偺僔僗僥儉側傜偽壆奜忋塮偱傕廃曈偺壒偑擖偭偰棃側偄偱偡偟丄媡偵僗僺乕僇乕偐傜偺壒嬁偱廃曈偵柪榝傪偐偗傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅壒傪弌偣側偄娐嫬偵偁傞応強偱僀儀儞僩傪寁夋偝傟偰偄傞奆偝傫偵偼惀旕偍姪傔偟偨偄偱偡乿僗僋儕乕儞偲僾儘僕僃僋僞乕偝偊偁傟偽応強偲帪娫傪慖偽側偄偺偑偙偺僔僗僥儉偑屩傞桞堦柍擇偺桪傟偨偲偙傠側偺偩丅 嵟嬤偼塮夋娰偺柍偐偭偨奨偱丄攑峑幧傗僇僼僃傪夵憰偟偰僆儖僞僫僥傿僽僗儁乕僗偱塮夋傪忋塮偡傞帋傒偑憹偊偰偒偨偑丄掅梊嶼偱忋塮巤愝傪塣塩偡傞偵偼惓偵亀僒僀儗儞僩僔傾僞乕亁僔僗僥儉偼懪偭偰晅偗偐傕抦傟側偄丅乽偪傚偭偲偟偨嬻偒僗儁乕僗偑偁傟偽丄戝婯柾側杊壒岺帠傪偡傞昁梫偑偁傝傑偣傫丅偙偺憲怣婡偼屳姺惈偑崅偄偺偱丄嬌抂偵尵偊偽偛壠掚偺僥儗價傗僷僜僐儞側偳偱傕宷偘傞偙偲偑弌棃傞偺偱丄偳偙偱傕塮夋娰偑嶌傟偪傖偆傫偱偡乿傾僀僨傾傂偲偮偱塮夋傪忋塮偡傞応強傪峀偘傞偙偲偑弌棃傞偺偩丅崱傑偱壒傪弌偡偙偲傪僞僽乕偲偝傟偰偄偨岞嫟恾彂娰偱傕杮偵埻傑傟偨拞偱塮夋傪娤傞…側傫偰嵟崅偱偼側偄偐丅僆乕僾僯儞僌嶌昳偵儚僀僘儅儞偺僪僉儏儊儞僞儕乕噣僯儏乕儓乕僋岞嫟恾彂娰丂僄僋僗丒儕僽儕僗噥偑偁偭偨偑丄恾彂娰偲偺僐儔儃偑幚尰弌棃偨傜偦傟偙偦柺敀偄偲巚偆丅 屲廫棐巵偼亀僔傾僞乕僊儖僪亁傪扨側傞塮夋娰偱偼側偔條乆側僠儍儗儞僕偺応偵偟偰偄偒偨偄偲岅傞丅乽僗僋儕乕儞偵塮偡塮憸偼塮夋偩偗偱偼側偔丄椺偊偽僗億乕僣傗壒妝偺儔僀僽拞宲傗倕僗億乕僣側偳丄偦傟偵晅懷偡傞僀儀儞僩傪巇妡偗傞偙偲偱丄晛抜丄塮夋娰偵棃側偄恖偵傕採嫙偱偒傞怴偟偄懱尡傪忢偵峫偊偰偄傑偡乿2023擭12寧偵偼壓杒戲偵僼儔儞僠儍僀僘2崋娰偲側傞亀僔傾僞乕僊儖僪壓杒戲亁傪僆乕僾儞丅峏偵擭撪偵悢娰憹傗偟偰偄偒偨偄偲弨旛傪恑傔偰偄傞偲偄偆丅偙傟偐傜偼傕偭偲婥寉偵屆拝壆傗嶨壿壆傪朘傟傞傛偆偵塮夋娰傪姶偠傜傟傞帪戙偵側傞偺偐傕抦傟側偄偲庢嵽傪捠偠偰巚偭偨丅彨棃揑偵偼傾僕傾寳偺恑弌傕峫偊偰偍傝丄偦偺僌儔儞僪僨僓僀儞偲側傞偺偑1崋娰偺亀僔傾僞乕僊儖僪戙姱嶳亁側偺偩丅乮庢嵽丗2025擭3寧乯 |

|

亂嵗惾亃 30惾丂亂廧強亃搶嫗搒廰扟嬫墡妝挰11-6 僒儞儘乕僛戙姱嶳 103嬫夋

|