|

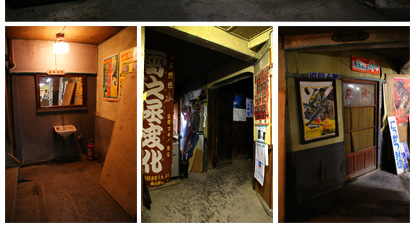

人間、夢を信じていれば、いつかは必ず実現する。昭和38年に閉館した福島県本宮市にある映画館『本宮映画劇場』の館主・田村修司氏に話を伺うと、そう確信せざるを得ない。父から受け継いだ映画館の閉館を決めた時、いつか必ず再開する事を誓い、45年もの間、映写機に灯を入れて、買いためていた200本近くある映画のフィルムに定期的に風を通していた。あまりに長い月日は近所に住んでいる人ですら映画館は廃墟のまま放置されていると思っていた。田村氏は郡山で自動車販売の仕事を定年過ぎまで勤め上げる間、休日は場内の清掃とメンテナンスを片時も欠かす事が無かった。「60歳までは再開出来ると信じてましたが、いよいよ70歳を迎えた時は、無理じゃないかと思い、電気の線を切ろうかと考えました」敢えて宣伝もせず、年月だけが過ぎて行ったある日…思わぬところから転機が訪れる。近所の眼科で診察してもらった時の事だ。予てより興味を抱いていたというその医師から、映画会をやってはどうか?と進言され、治療のお礼に先生と看護師さんを招待して上映会を開くことにした。ところが…噂を聞きつけた人々があちこちから駆けつけて最終的に150人近くも集まった。平成20年6月8日…45年ぶりに映画の予告編集とニュース映画集がスクリーンに映し出されると場内は熱狂の渦に包まれた。11月には大正時代の無声映画の上映会を開催、県内各地から180人もの人が集まった。「やっぱり、お金なんかいらないから、たくさんのお客さんに喜んでもらうのが何より嬉しいね」と顔を綻ばせる田村氏。自分のためだけではなく45年ぶりに観客のために映画がスクリーンに投影された日…それが『本宮映画劇場』第二幕の始まりだった。 |

『本宮映画劇場』は、大正3年に街の有志が出資して公民館の役割を担う施設として設立された“本宮座”が前身だ。定舞台(土地の訛りで、じょうぶでい…と読む)の通称で親しまれた木造3階建て全席畳敷きの建物は、当時としてはモダンな作りで、芝居や踊り、時には選挙演説会場にも使用された。「当時は学校に体育館なんて無かったから、ココがこの辺で一番大きな建物だった」場内には回し舞台や花道があり、旅芸人一座は公演中、裏手にあった楽屋で寝泊りをしたそうだ。芝居がかかると近隣から大勢の人が詰め掛けて、2階3階の桟敷席を含め800人(最大1000人まで)収容できる場内も瞬く間に満席となった。昭和初期からは映画の上映も行われるようになり、出資者である田村氏の父・田村寅吉氏がもう一人の出資者と週を半分に分けて映画興行を行っていた。 昭和18年には寅吉氏が単独の経営者となり、館名を『本宮映画劇場』と改称。映画の上映が中心となり映写機を導入する昭和22年までは、郡山の業者が移動映写機とフィルムを運び込み上映していた。昭和19年から22年頃までは映画と並行して、毎月、梅沢富美男の父である梅沢清劇団の公演が行われていた。また歌謡ショーや浪曲、大衆演劇の公演も盛んで、昭和26年から27年には浪曲師・南條文若(後の三波春夫)が毎月公演したり、村田英雄、春日八郎、松山恵子など多くのスターが来館している。ロビーには女流浪曲師として知られていた伊丹秀子と天津羽衣の歌謡ショーのポスターが残っていたが、よく見ると二人の名前に嬢が付いている。「こういう“嬢”って表示の時は本人じゃなくて偽者なんですよ。偽者なんだけど、その代り入場料500円のところ50円くらいだから、お客さんも安いから誰も文句言わない…そんな時代でした」 |

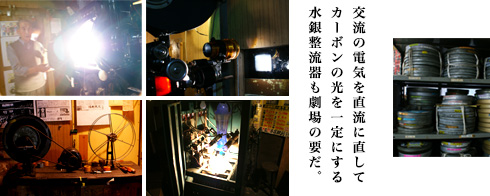

「カーボンの光…見せてあげるから来てみな」と、誘われ映写室に入る。思ったよりも広い空間に、昭和32年ローヤル製のカーボン式映写機が2台並ぶ。閉館してから手入れを欠かさなかった黒塗りのボディはまるで機関車のように美しい。光源となるプラスとマイナスのカーボン(炭素棒)に、電流を流して発光させた光でスクリーンに投影する。その光は強力で、映写機を開けてくれると室内が青白い光に包まれてしまった。カーボンが燃えて炭化すると、どんどん短くなり、放っておくと画面が暗くなってくる。田村氏はスクリーンの映像を見ながら、2本のカーボンの距離を微調整して明るさを一定に保つ。映写機にベッタリ張り付いてなくてはならない長年の経験を必要とする大変な作業だ。「今日、あんたに映画を映してあげるから。私が編集した5分間の映画だけど」突然の嬉しいお言葉。そして「これ55年前のフィルムだから…」とフィルムの缶を開けてくれた。 ロビーと場内は扉で仕切られておらず、上映中の音はロビーに響いてくる昔ながらの作りだ。前から4列目中央の席を選び、木の背もたれが懐かしい椅子に腰掛ける。「木造建築だから、音を吸収して反響がすごくイイから聞いてみな」と、映写室に戻る田村氏。静まり返った場内に上映開始のブザーが響く…あっ、そうだ。子供の時に感じたドキドキ感はこんな感じだった。そして映写室から聞こえる機械のモーター音と共に気分も高揚してくる。私のためだけに準備してくれたピンク映画と日活の“殺るかやられるか”そして“隠密剣士”の予告編集がスクリーンに映し出される。カーボンの灯で映し出されたモノクロの映像はコントラストが美しく、画に奥行きを感じさせる。「カーボンの燃え具合で調整する事によって画面が暗くなったり明るくなったり画面に変化が起きる…それが白黒映画の味なの」

|

昭和20年代には美空ひばりの主演作に多くの観客が押し寄せた。「特にお祭りの時に美空ひばりの映画をやれば大入り満員だった。それもお祭りで貰ったお小遣い握りしめた子供でいっぱいになるの。だから親父はお祭りになると美空ひばりをやっていたね(笑)」また、木下恵介監督の“二十四の瞳”公開時には、映画観賞教室で周辺の学校から団体で来たそうだ。「月給5千円の時代に、子供料金10円でも、1万5千円くらいになったからものすごい売り上げだった」他にも松竹や大映の恋愛ドラマには多くの女性客が詰めかけた。昭和28年公開の“君の名は”には近郊に住む女性たちが10キロ近くの道のりを歩いて観に来たという。「当時はバスも自転車も無いからみんな歩き…それでも観に来たね。20歳前後の女性が観に来る映画はヒットしたの。島倉千代子が主題歌を歌った“この世の花”も内容は良くなかったけど大ヒットした。女性のお客さんは映画に夢を求めたの…その当時は、家庭の事情で結婚している人が多くて、恋愛なんて人は少なかった。でも映画では主人公がどんなに苦労してもまとまるから、それがウケたんだよ」女性にウケる映画には、あるヒットの法則があると語る。「“青い山脈”がヒットしたのも女学生が主人公だったから…そういう映画には、女性だけじゃなく男性が2割ほど来る。ところが、男性が8割の映画には女性は一人も来ないんだ。西部劇をやっても女性は来ないのに“愛染かつら”みたいな映画には女性と男性客でいっぱいになる。これは現場で見ているから分かる事なんだよ」昭和25年に東映と日活の上映館“本宮中央館”がオープンして、コチラでは松竹・大映・新東宝を上映する事となった。ところが昭和30年…『本宮映画劇場』の歴史に残る映画が公開された。森繁久彌主演の日活映画“警察日記”だ。「まだウチで日活映画もやっていた頃です。あれは猪苗代が舞台なんだけど、駅前の場面とかは本宮でロケをやったの。街に終戦後初めて映画のロケ隊が来たっていうから、3日間大入り満員になった。御当地映画だから朝の10時から夜の10時まで満員でした。1回に立見で1000人入ったから1日の売り上げが10万になった…この記録は抜かれなかったね」と、田村氏は当時を振り返る。 「私が中学生の頃、映画館が忙しくなると、親父は劇場のトラックで迎えに来るので仕方ないから早退です(笑)。受付は従業員がやって、お金の取り扱いは私と姉でやっていました。そのトラックに、スピーカーとレコードを積んで、周辺の農家の庭先で移動映画をやっていたので午後から忙しいんです」まず3人の従業員が先にトラックで、今日は7時から映画やります…とスピーカーで宣伝。それから農家で昼ご飯を食べさせてもらい、夕方になると庭にスクリーンを張ってスタンバイしていた。「フィルムは劇場と掛け持ちだから、バイクで終わったフィルムを2巻ずつ運んで、グルグル回してましたね」映写機は1台のみで流し込みで上映していた。「映写技師は4時頃出掛けて行くので、午前中に流し込みの練習をしてました。映画館で映すだけは技師じゃない…流し込みを出来ないと一人前の映写技師になれないと親父は言っていました」夜7時になると近所の農家の人たちが、ゴザを持参して50人から多い時には100人くらい集まった。料金は、映画館が50円に対し移動映写は40円…1日の上映で5千円程の上がりがあった。「近くの温泉旅館でもやってましたよ。流行ってない旅館は客寄せになるし、他所の旅館の中居さんも来てました。映写技師は温泉に入れるからってその時は喜んで行ってましたよ」時には宣伝として近くにあるお寺の白壁に25分程のニュース映画1巻と5分の予告編を上映していた。「電気は電柱から引っ張って来るから映写機だけあればイイ…それでも200人くらい集まるんだから」と笑う田村氏。また芝居の時は、役者に舞台衣裳で町内をチラシを配りながら歩いてもらうなど様々な工夫を凝らした。「そうでもしないと映画館なんて、そんなに儲かるもんじゃない。映画館の傍ら母親が肉屋とかアイスキャンディー販売をやっていて、その売り上げでフィルム代払うんだもの」 |

|

お父様が急逝した昭和30年、20歳にして修司氏が映画館を引き継ぐ事になった。小学生の頃から映写機の操作を叩き込まれ、中学生の頃には配給会社のセールスマンが来ると、必ず脇に立たされて商談の様子を見ていた。「親父はずっと私に後を継がせる気持ちだったのでしょう。番組編成も15歳の頃から一緒にやってました」それから間もなく日本映画は翳りを見せ始める。「昭和34年に天皇陛下がご成婚された時は白黒テレビが10万円くらいだったけど、翌年には、4〜5万円になって一般の家庭でも手に入りやすくなった。その影響をモロに受けたのが大映だった」逆に“本宮中央館”が扱っている東映・日活は任侠映画ブームと石原裕次郎や小林旭人気で動員数は鰻登りに上がっていた。これと言った看板スターがいなかった新東宝は昭和32年あたりから作品内容にも変化が現れた。いわゆるエログロ系のキワモノ作品が多くなってきたのだ。 「会社を建て直すため大蔵貢社長に替わった途端、三原葉子とか若手女優をみんな裸にしてしまったんだ。ポスターが色っぽいから、入りがイイんだけど、実際の映画はちっとも裸になっていないから、お客さんも来なくなってきたんだよ」大蔵社長の退任後に新東宝が倒産すると昭和36年に元社員によって大宝映画が設立される。「これも1年しか持たなかったね。作った映画全部、製作費が無いからスターにお金を掛けられないし…中身が薄っぺらだから保たなかった」続いて訪れたのが、独立プロによるピンク映画の時代だ。 |

|

大宝映画から更に独立したスタッフが、500万円という低予算で1週間で作った映画が当たった。「今までの10分の1の製作費で出来る上に、田舎の映画館に流した分が純利益になるもんだから年間500本も作ったの。今度はお客の目が肥えて劇場に来なくなった(笑)同じ女優が何回も裸になったら、さすがに飽きるよね」そこで田村氏が目をつけたのが、夜10時からのストリップの実演だった。元々芝居小屋だったので舞台や楽屋はそのまま使う事が出来、踊り子さんたちは福島市へ巡業の途中で立ち寄ったそうだ。「男たちは、狭い街だから顔が分からないよう、ほっかむりして来ていたね(笑)。あと、少し酒飲んで酔っぱらったフリして来るの。真面目な人ほど一番前の席で観ていたよ」昼間の売り上げが3〜4千円に対して、夜は5〜10万円になったのだから盛況ぶりがよく分かる。ただ、同時に弊害も生まれた。昼の興行にも女性と子供は来なくなり、劇場の評判が悪くなってしまったのだ。 日本映画が下火になると、その対抗策として洋画も扱うようになった。“戦場にかける橋”といった大作から、“悲しみよこんにちわ”などのフランス映画を二本立てで上映。一方で西部劇やアクション映画は入らなかったというが、これに15分の短編ピンク映画を付けるとお客が5割増になったという。「“よろめきマンボ”というストリップ短編なんか、ただ裸の女優が踊っているだけなんだけど面白かった。そんな短編映画を2千円くらいで借りて、西部劇二本の間に挟むとたくさん来るんだ。本当はストリップ映画を観たいお客さんに西部劇がメインという言い訳を作ってあげたの。その製作会社も新東宝のスタッフが作った会社ですぐ倒産したけどね」続いて、アイデアマンの田村氏は近隣の映画館を取りまとめて洋画配給の代理店業務を始めた。2週間契約した洋画を3日間だけ上映して、残りの日数を郡部の映画館に1日5千円で回したのだ。「地方の映画館は邦画ばかりやっているから、たまに“太陽がいっぱい”みたいな映画をやると大入りで4〜5万になったんだよ」やがて人気があったストリップと実演も客足は遠のき、ピンク映画と洋画では劇場の屋台骨を支える事が出来なくなる。10人いた従業員も最後は1人だけに。そして、昭和38年8月のお盆興行を最後に幕を降ろす事となった。「最後は劇場をいっぱいにして終わりたかったから、入場料を半額以下で満員にしてやめたの。やっぱり意地でね(笑)。満席の場内を見るとお金の問題じゃないと思ったね」その時、田村氏の胸に去来していたのは、「定年退職したら必ず映画館を再開する」という思いだった。 田村氏は福島にある映画館の社長から薦められて昭和39年から郡山の自動車販売会社に就職する。時は高度経済成長期…世は正にモータリゼーションの波が押し寄せて、サラリーマンが自家用車を持ち始めた時代だ。「私が就職した頃が一気に自動車が売れ始めた時代で給料も良かった」仕事をする傍ら、付き合いのあった映画館からの要望で映画配給の代理業務を昭和45年頃まで続けていた。「母親からはあんたもサラリーマンになるんだから、劇場処分して借金を無くせって言われましたよ。でも定年退職したら映画館を再開しようと思っていたから返事しなかったら、そっくり残してくれたんです」自動車販売も上手く行き、旅館で働く母親と共に借金を僅か3年で返した。 |

当時は、全国にあった映画館が半分にまで激減した時代で、田村氏は閉館した各地の映画館から機械の部品を少しずつ買い集めて再開の準備を薦めていた。昭和48年のある日、東京にあるピンク映画会社の社長から一通の手紙が届く。その内容は映画から手を引くので倉庫に在庫として残っているフィルムを買って欲しい…というもの。そこで40本の映画を買い取ってから、時間を見つけては映画会社が廃棄するフィルムを買い集めていた。噂を聞きつけた地方の映画会社からも連絡が入る事もあったという。それが今では200本…フィルムのメンテナンスも重要な作業だった。特に戦後の物資不足の中で作られた昭和30年代のフィルムは質は良いとは言えず缶にしまったままだと劣化するのだ。「風を当てて破損していないかチェックをすると1巻に1日掛かる…フィルムも空気を吸っている生き物なんだよ」と言いながらフィルムを指でなぞっていると「ほら…ココ切れている」と見せてくれたフィルムに亀裂が…手際よく表面についた油の皮膜をハサミの刃で軽く削ぎ取り、専用の接着剤でつなぐ…さすが熟練の技だ。 田村氏はピンク映画のフィルムを繋ぎ合わせて、“ピンク映画「いい場面」コレクション”なる作品をコツコツと作ってきた。武智鉄二監督の上映禁止になった“黒い雪”も主人公がラストに米軍基地の中を裸で走り回る場面などをとっておいて再編集している。「ピンク映画は一本としては面白くないけど2、3箇所は良いところがある。その良いところだけ編集したの」田村氏の編集室は劇場から少し離れた自宅の作業場。年期の入った机はフィルムの油で黒くくすみ、その前には編集を待つフィルムが何本も掛けられている。200本あるフィルムも半分以上はまだ観ていないそうだ。ここでフィルムを繋ぎ合わせては、実際に映して音がズレていないかを繰り返す。卓上にはつい先ほどまでいじっていたと思しきフィルムの破片が散らばっている…あぁ、ココは田村氏の城なのだ。「昔の映画は音楽がイイ…特に新東宝のピンク映画なんか何とも言えない味があるんだ」 上映会が新聞で紹介されてから日に日に問い合わせが増え、見学者も増えた。こうしてツアーを組んで見学に来られる人たちを田村氏は快く迎え入れる。「皆が喜んでもらえば、それでイイの」最後に田村氏が述べる言葉が印象に残った。「映画だけでも映画館だけ残っていてもダメ。映画60に対して映画館40…古い名作だって、映画館のスクリーンに映った映像を観なくちゃ分からない。ウチでやっているのは映画の原点なんだよ」(2016年7月取材) |

|

|

【座席】 97席(昭和35年当時の定員800人) 【住所】福島県本宮市本宮字中條 【電話】0243-33-1019(問い合わせ) |