|

高知市内から国道55号線を室戸岬方面へ車で走らせること1時間と少し…右手に紺碧の海が見えてくると、豊かな自然に囲まれた田舎町・安芸郡安田町がある。県道12号線に入り、土佐くろしお鉄道の安田駅を横目に見ながら更に車を走らせると、国の登録有形文化財に指定された建築と漆喰の壁が連なる町が姿を現す。ここから先は車を駐車場に入れて、文化センターで無料貸し出しをしているレンタサイクルで、のんびり散策したいものだ。夏の夜には蛍が舞い、アユやアメゴなど川魚の宝庫である清流・安田川を馬路村へ向かって上って行くと、まるで林道のような細い道沿いにお目当ての映画館『大心劇場』が、ひっそりと佇んでいる。こんな山奥に映画館…何とワクワクするシチュエーションだろう。経営するのは、ふるさとシンガー豆電球として県内各地でコンサートを行う小松秀吉氏だ。 サワサワ…風に揺れる木々の葉と、前の崖から懇々と湧き出る水の音、どこからか聞こえてくる鳥の囀り。たまに近所の軽トラが通るくらいで、余計な音は何も聞こえない。その時、映画館の外壁に取り付けられた年代物のスピーカーから昭和歌謡が流れ出した。するとどうだろう、その曲に呼び寄せられるかのように、お婆ちゃんやお爺ちゃんが集まりだした。2階の映写室から降りてきた小松氏に「あっ活動さんが来た。最終日だからまた観に来たよ…」と声をかける。スピーカーから音楽が流れるのは、間もなく上映が始まるベル代わりなのだ。それまでガラガラだった場内は開映5分前には20人ほどの観客で賑やかになった。皆さんご近所の方かと思いきや、お友達同士連れ立って車で30分ほどの距離を来ているという。この映画を観るのは3回目だというのに、初めてのようにはしゃぐお婆ちゃんが印象に残った。 |

『大心劇場』がオープンしたのは昭和57年4月。前身は、ここから車で5分ほど奥へ行ったところにあった小松氏のお父様が昭和29年に創業した『中山映劇』だ。「こんな山の中でもたくさんお客さんが入ってたよ」当時、東映の時代劇や日活のアクション映画を中心としたプログラムに、連日立見のお客さんで溢れかえっていた。「やっぱり田舎だからチャンバラが受けてたね。逆に洋画は難しかったな」場内には長椅子が20脚ほど設置されており、5人くらいの観客が肩寄せ合って、冬は薪ストーブを焚き、夏はクーラーなんて無かったから汗だくになりながら映画を観ていたそうだ。「それでもお客さんは愚痴もこぼさず、自分で座布団持ってきて観よったね。自分たちで作ったお弁当とか持ってきたり、中には一升瓶片手にやって来るオッチャンもおって、皆が思い思いに楽しく映画を観ていた」 中学を卒業する頃に小松氏は映画館の仕事を手伝うようになる。見よう見まねで映写機を回して看板も描くようになった。昭和35年頃まで順調だった映画館もカラーテレビが出てきて、昭和40年代後半には映画の環境も変わってしまった。「何でもやればヒットする時代は終わって映画の質が問われるようになってきた。映画会社も何をして良いのか判らない…そんな状況で映画館を維持するのは大変でした」こうした混迷の時代に小松氏は映画館の運営を引き継いだ。「親父が引退してからも“仁義なき戦い”や“不良番長シリーズ”とか色んな映画をやってました」大学時代も、休みのたびに帰省しては映画を上映し続けていたが、映画も流行らなくなり、その場所の借地権が切れるのを機に映画館をやめようか…という話も出始めた。 |

|

|

|

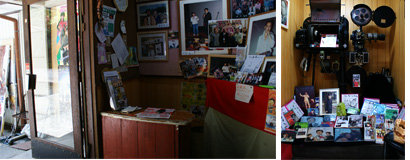

「残したいという気持ちは親父にもあったんでしょうね。『中山映劇』を取り壊して、現在の場所に『大心劇場』を建てたんです」それが昭和57年4月のこと。「あの頃はメチャクチャやった…何せ人が来いへん。映画館としては最悪の年で、そんな時に復活させたもんやから、皆からアホちゃうかって(笑)」映画館の機能を全て移設して、場内の椅子や映写機は閉館する映画館から譲ってもらった。スピーカーも昭和30年代当時のものを今でも現役で使っている。初めて訪れたお客様がまず驚くのは場内に隙間無く貼られた映画のポスター、そして受付の前に展示されている創業時に使われていた四号映写機。これらを眺めるためだけに訪れる人も少なくない。「ここにはシネコンに無いもんがあるんよ」と小松氏は言う。「ここに来ると思い出が甦るらしいですね。あぁ、この映画観た時はこんな事したとか…そういう会話が生まれる。昭和が詰まった場所だから、皆さん思い出がどんどん出てきて昔話しするんですよ」続けていれば何か良い事があるだろう…と思いながら決意した映画館経営。だからこそ新しい映画館には真似が出来ない空気があるのだ。昔のような連日大入りというのは無いかも知れないけれど、続けているからこそ数多くの名作に出会う事が出来た。“おくりびと”もそのひとつ。小松氏が出演している御当地映画“パーマネント野ばら”や、最近では沖縄の特攻隊を描いた“桜花”に300人も動員した。「ウチはあくまでも映画館という建物があるだけで、お客さんが納得出来る空間にしなくてはならない。主役はお客様だから気持ちよく帰ってもらいたい」と、小松氏は映画が終わると必ず映写室から降りてきてお客様をお見送りしている。もし、たった一人でもわざわざ観に来てくれたお客様のために全力で最高の舞台を作り上げる…それがお父様から引き継いで来た小松氏の基本姿勢だ。 上映は『中山映劇』の頃から変わらず、1台の映写機で複数巻のフィルムを繋ぎ合わせる事無く上映中のリールが終わるタイミングで次のフィルムを差し込んでいく「流し込み」という手法で行っている。難しいのは映像が一瞬でも途切れないよう、フィルムのたるみにも細心の注意を払いながら指先の感覚で送り込んでいく作業だ。「親父がやりよるのを見て、自分でも出来ると思っていたけど、いざやるとなったら大変な仕事やと思った。お客さんが観ている…フィルムが止まったらあかん…って、お客さんが場内に入ってきたら怖かったもん」今日はお客様が来なければイイのにと思うほど映写機回すのが恐怖だった時代もあったという。「でもそれをクリアせん限りは劇場の館主にはなれんし…すごい葛藤があったね。それは何とかクリアしたけど、今でもに映写機にフィルムを掛けるときはすごく緊張するね」小松氏にとってフィルムは怖い存在でありながら、やはり映画はフィルムという思いを強く持っている。今年の春先も舟木一夫主演の“絶唱”をフィルムで上映した。カタカタカタとフィルムが回っている音や、光や色の案配を見ながら音響にも気を配っていると手間が掛かる分、映画を映している…という実感を得られると小松氏は語る。現在は月1回のペースで1週間、映画を上映しており、映画をやらない時期でも映写機にフィルムを巻いて回すなどのメンテナンスは怠らない。 |

|

『大心劇場』の看板は全て小松氏による手描き。映画館の前にある作業場で次回の上映作品が決まると作業に入る。昔は近隣にあった他所の映画館に行っては看板の参考にしていたそうだ。「手描きの看板というのは、その映画館だけのオリジナル…だから面白い。映画館やるんやったら看板を描いて当たり前。それをやらなかったら映画館やる意味ない」劇場前の崖から湧き出る湧き水を空き缶に注ぎ、筆で絵の具をかき混ぜる。白い紙に字のバランスが狂わないように鉛筆で線を引く。タイトル、売り文句、出演者の名前…それぞれのサイズに線を引いたら、後は文字を下書き無しに一気に描き上げる。こうして小松氏が看板制作に費やす時間はたったの一日。「昔の館主は何でもやったんやから、これが映画館の原点やで」 映画を観終わったお客様は、隣接する喫茶店「豆電球」で、お茶をしながら映画談義に花を咲かせる。「そうやって皆が楽しんでくれている空気というのは何とも言えんね」と、満面の笑みを浮かべる小松氏。「続けていられるのは僕の力じゃない…お客さんからパワーをもらっているんです。お菓子を食べながらスクリーンを真剣に観ている姿…もう、それが一番やね」映画を観るのにルールはいらない。ここでは、喫茶店から定食を持ち込むのもOK。「歳をとったからこそ、楽しめる場所があるべき。家に閉じこもってテレビを見ているよりも映画館で思いっきり笑って欲しい」やるからにはいつも笑顔!という心情の小松氏。すると、お客さんは次にお友達を連れて来てくれる。そうやってお客さんの輪が広がって行く事が、この映画館がある意味だと最後に述べてくれた。田舎からだって情報発信が出来る…その事を『大心劇場』は証明してみせてくれる。(2016年4月取材) |

|

【座席】 100席 【住所】高知県安芸郡安田町内京坊992−1 【電話】0887-38-7062

|