|

|

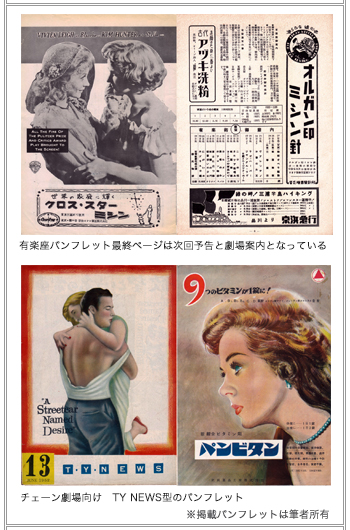

映画監督エリア・カザンが執筆した自身の映画人生を綴る「エリア・カザン自伝(上下巻)」は読み応えのある映画書籍のバイブルである。カザンの映画を高校時代に上映会場を探し回って見まくった。当時、札幌市内にあった「テアトルピッコロ」という小さな映画館で上映された16mmの『欲望という名の電車』は続けて3回も観た。テネシー・ウィリアムズが1947年に発表して以来、今もなお世界各国で上演され続けている名作戯曲をカザンがブロードウェイの演出に続いて1951年に映画化した。

ある夏の夜、ニューオリンズに住む妹夫婦の住むアパートに現れた姉のブランチ。久しぶりの再会に姉妹は喜ぶが、時おり見せる姉の不審な言動。そして妹はしきりに夫に、姉の服装を褒めてあげて…と頼む不自然さ。様子のおかしい姉妹のチグハグなやり取りから覚える違和感に夫は不信感を抱く。盛りも過ぎたブランチ(老けメイクでも充分美しい)が、妹から服装を褒められて嬉しそうにする仕草が哀れだ。そして田舎で彼女は何か大きな事件を起こしていたことが明らかになってくる。若くして結婚した相手が、言い争いの後に拳銃自殺をしてしまい、その記憶を掻き消すために男から男へ渡り歩く。情事の場所となる(金さえ払えば何をしても自由な)安ホテルさえからも出入りを禁じられる行為を繰り返していた。 テネシー・ウィリアムズの戯曲はあまりに有名だから、ストーリーは承知の上で観に来ている観客の興味は、主演女優と演出家が、果たしてどのようなブランチを見せてくれるのか?その一点に向けられている。『風と共に去りぬ』が世紀の大成功によって「スカーレット・オハラ女優」というイメージを抱かれていたヴィヴィアン・リーが、そのイメージを払拭するため、精神を病んで奇行を繰り返す主人公ブランチに挑む姿は圧巻だ。田舎で彼女が起こしたスキャンダルが白日の元に晒された時、現実と虚構の区別がつかなくなり精神に破綻をきたす。すごい…ラストで絶叫するヴィヴィアンの表情に全身が凍りついた。太平洋戦争があったため『風と共に去りぬ』が半年遅く公開されたため、まだ日本人はヴィヴィアンに、逞しいスカーレットのイメージを重ねる事は出来なかった。 カザン監督は舞台と同様にスタンリーのアパート内で物語を展開して、その閉塞感の中でブランチを追い詰めいった。「有楽座」のパンフレットに双葉十三郎先生が「鑑賞の角度」という見出しで、有名舞台を同じ監督が映画にスライドした珍しい本作をいきなり観る場合に知っておいた方が良い事柄を幾つか挙げている。ニューオリンズという町に流れる雰囲気が土台となり、その土台の上で本性を剥き出しにした人間が物語を展開しているところに注目している。そういう環境に置かれた既に精神を病んでいる女性がどうなるか…その経過を描くのが作品の狙いであるという。 カザンは舞台から映画になったからといって、面としての広がりを持たせるのではなく、閉塞感は舞台のままに、出演者たちの表情にクローズアップを多用する事で、より深く内面に潜り込んでいる。人の良さそうなミッチが何度もスタンレーに呼ばれて怒りを露にするカール・マルデンの形相なんかは映画的手法を使わなければ表現出来ない。そのカザンの狙いは間違いなく正解だった。茹だるような夏に、それこそ蒸し風呂のような狭いアパートの一室というシチュエーションからカメラは不用意に外に出ることしない。スタンリーから執拗に問い詰められ、ブランチの精神が崩壊していくには閉塞的な空間が必要だった。 ともあれ、舞台だけではなく映画も成功させたカザン監督だったが、映画公開まではスムーズには行かなかった。何の連絡もないまま封切りが遅れていたのだ。原因はカトリック教会の風紀矯正軍による検閲であった。そこに持ってきてカザンに対しては、かつて元共産党員であったという理由から共産主義者の嫌疑がかけられていた。赤狩りである。赤狩りとは米ソ冷戦下のアメリカ国内で共産主義者を摘発する動きが活発化。反米的な思想を持っていると見なされた映画人が職を追われハリウッドの魔女狩りと呼ばれた。 カザンは反米思想を持っている事を否定するため委員会と司法取引を行い、共産主義の疑いのある劇作家や俳優の名前を挙げる選択(その中にはリリアン・ヘルマンの名もあった)をした。これによってカザンは仲間を売ったとして裏切り者という烙印を後世まで押される事になる。1999年のアカデミー賞受賞式でカザンが名誉賞を授与されると賛否の声が上がった。カザンは自伝の中で、非難の手紙が送られてくる中で、ミッチを演じた旧友カール・マルデンから元気づける手紙と主演舞台のチケットが届いた事がありがたかったと書かれていた。そして、マーロン・ブランドはカザンの決断に困惑しながらも『波止場』に出演してアカデミー賞主演男優賞を獲得した。 |